Среди всего многообразия природы России огромный интерес у путешественников вызывают большие камни. Очень часто такие валуны имеют собственные названия, полученные от людей в очень давние времена. Особая группа камней в нашей стране носит имя «Конь». Объединенные одним названием, большинство Коней-камней не имеют внешних сходств с фигурой лошади.

Достаточно посмотреть на Конь-камень на острове Коневец, чтобы понять, что такое имя этой огромной глыбе присвоено Wowсе не из-за похожести на коня. В старину в имена таких объектов люди вкладывали мистический смысл, опираясь на суеверное восприятие конской силы, якобы заключённой в камне.

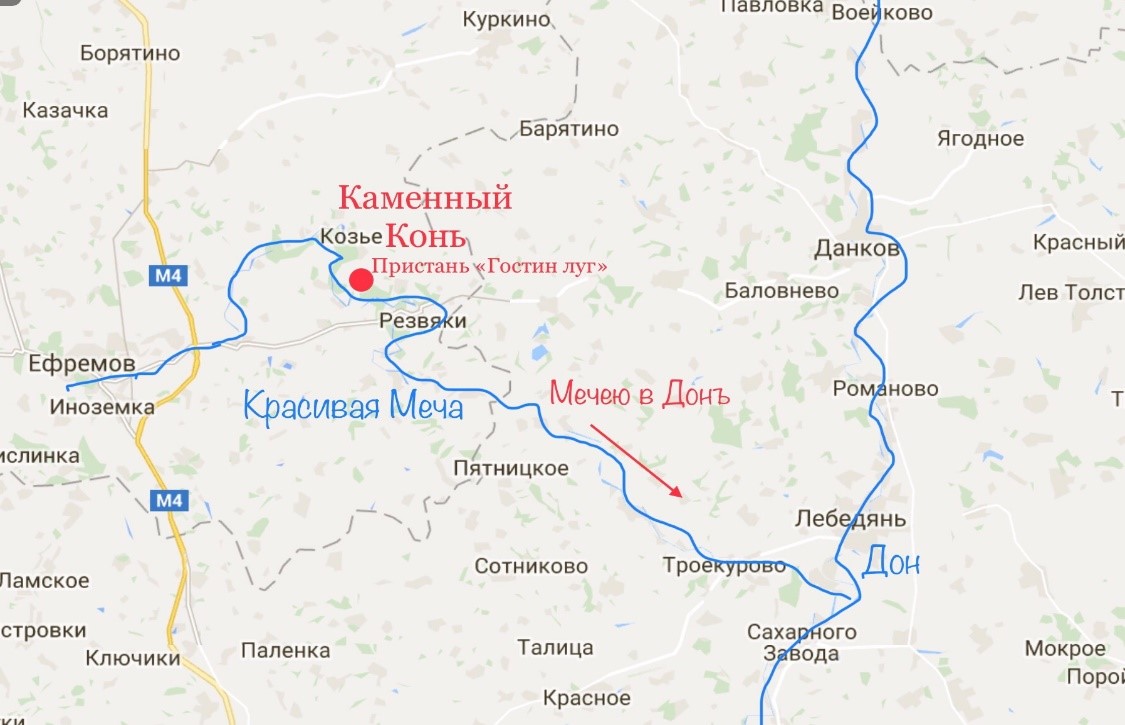

Самый знаменитый Конь-камень в центральной России находится на левом берегу Красивой Мечи у села Козье Ефремовского района Тульской области и интересен как исторический объект. Пространство вокруг ефремовского Каменного Коня было населено в древности как ни одна другая местность на берегах Красивой Мечи.

НОВАЯ КРАСИВАЯ СБОРКУ КОТОРУЮ ВСЕ ПРОСИЛИ + КАПТЫ НА EVOLVE RP

Об этом свидетельствуют останки Дубиковского, Ишутинского и Масловского городищ, группы курганных могильников в районе села Вязово и концентрация древних топонимов – Турмыш, Туртень, Турмас (Тормасово), Шелубеш, тесно соседствующих друг с другом. Севернее в Красивую Мечу впадает речка Турдей.

Абсолютно закономерно, что такое грандиозное творение природы как Конь-камень было замечено людьми и служило им языческим капищем в древности. В отличие от большинства своих собратьев-камней, лежащих где-нибудь на дне буераков заросших лопухами и бузиной, ефремовский Конь величественно стоит на открытой возвышенности, вызывая у туристов удивление и вопрос: «Какая неведомая сила подняла этот валун на высокий бугор?». Поражает ещё и то, что валун стоит на трёх более мелких камнях-опорах. Впечатлительные туристы с восторгом отмечают, устроить глыбу весом в 20 тонн таким способом, могли только представители внеземной цивилизации.

Совершенно справедливо, что ефремовский Конь признан памятником природы и истории. Этот валун люди знали и помнили несколько столетий, отмечали в документах.

Впервые, как указатель речной пристани на Мече ефремовский Конь-камень появился в письменных источниках о посольстве Александра Голохвастова к турецкому султану в 1499 году.

«а клалися в судно на Мече, у Каменово Коня».

Несмотря на то, что берега Красивой Мечи в XV веке были почти безлюдны, Каменный Конь был хорошо известен различного рода путешественникам – купцам, послам, рыболовам и охотникам.

Во второй раз ефремовский Каменный Конь фигурировал уже в документах о сторожевой службе 1571 года. В XVI-XVII веках валун был географическим ориентиром для казаков, патрулировавших особо важный степной участок сторожевой линии на Красивой Мече, прилегавший к тревожному Муравскому шляху.

В 1592 году из руин был восстановлен древний Елец, разрушенный армией Тимура в конце XIV века. Параллельно с периодом сторожевой службы начался процесс заселения земель вокруг города служилыми людьми из разных городов. Население Елецкого уезда продолжало быть хранителем истории и имени Каменного Коня. В елецких отказных книгах XVII века Конь-камень неоднократно отмечался на левом берегу Красивой Мечи у Козьей полянки.

SKYRIM (THE ELDER SCROLLS V) #8. КАМЕНЬ КОНЯ (Stone Of The Horse) [Soter channel]

В XVIII веке часть территории Елецкого уезда была отнесена к Ефремовскому уезду Тульской губернии, а вместе с ней и Каменный Конь. Так этот памятник природы оказался на тульской земле и превратился из «елецкого» в «ефремовский». Ряд историков и географов Российской Империи отметили Коня-камня в своих трудах. Таким образом, с момента первого упоминания ефремовского Каменного Коня в посольских документах конца XV века преемственность исторических знаний об этом удивительном памятнике природы в народе не прерывалась никогда.

На обширной территории Красивомечья местные жители в настоящее время находят новые валуны больших размеров в оврагах и в подражание ефремовскому камню называют их Каменными Конями. Естественно, на роль памятников природы они не претендуют, так как были обнаружены совсем недавно. Дело в том, что ещё несколько десятилетий назад этих валунов вообще никто не видел, так как они были закрыты толстым слоем почвы, но в результате процессов эрозии, вызванных весенними паводками камни стали обнажаться.

Вейнберг и Каменный Конь.

Несмотря на накопившиеся за столетия прочные знания о ефремовском Каменном Коне, отдельные общественные деятели в конце XIX века высказывали иную точку зрения о географии старинной пристани и этого валуна на Красивой Мече.

Некто Лейба Бенкелевич Вейнберг, работавший в Воронеже помощником аптекаря, в 1884 году с помощью связей своей жены получил должность секретаря в губернском статистическом комитете. Не имея исторического образования, но будучи человеком весьма способным, Вейнберг проделал огромную работу по составлению сборников архивных документов по истории Воронежского края. Кроме того, Л.Б. Вейнберг – автор нескольких работ по истории и географии Воронежской губернии.

В одной из своих статей Лейба Вейнберг (он же Леонид Борисович Вейнберг) писал: «В глубокой древности на Дону были известны только 4 пристани: у Каменного Коня, или Конь-камня (на устье Красивой Мечи ниже Лебедяни), в Тешеве (ныне г. Задонск), в Червленом Яре (на устье реки Воронежа) и в Тане (Азове)».

Разумеется, документальными фактами, указывающих конкретно на положение речного причала в районе Лебедяни автор не располагал определённо, потому что все сведения о речных пристанях к концу XIX века историкам были отлично известны и в них абсолютно ничего не рассказывается об устье Мечи. Налицо формальный подход чиновника к освещению исторической темы.

Вейнберг, видимо, считал, что все перечисленные пристани располагались строго по линии Дона. Донков, Воронеж и Азов найти было нетрудно, все они на Дону. Следовательно, и пристань на Мече по логике Вейнберга была тоже донской и он недрогнувшей рукой отметил её под Лебедянью.

Тем не менее, в справочную информацию о Коне-Камне у села Козье в Тульской губернии бывший аптекарь даже не заглядывал, а, следовательно, неправильно указал место старинной пристани; сказался недостаток исторического образования и глубоких знаний по географии Красивомечья.В записках Императорского Археологического общества Конь-камень был отмечен близ села Козье ещё в 1851 году. В словаре П.П. Семёнова-Тянь-Шанского 1865 года издания также указан один-единственный Конь-камень на Красивой Мече в той же местности.

Провести исследования и добыть какие-либо доказательства о пристани на устье Мечи Л.Б.Вейнберг даже не пытался и выступил как писатель-беллетрист, а не исследователь. Ведь настоящий историк прежде чем что-то утверждать, всегда собирает полную информацию по изучаемой теме, приводит доказательства, аргументы,личный опыт и обязательно объясняет несогласие с иной точкой зрения, если таковая имеется. Но в очерке воронежского чиновника мы видим только голословное утверждение. Экспедиций на Красивую Мечу Л.Б. Вейнберг никогда не совершал, а его представления о Каменном Коне были чисто теоретическими.

Другой воронежский любитель истории и краевед – Евгений ЛьWowич Марков доверял ошибочному мнению своего приятеля Л.Б. Вейнберга о Каменном Коне.

Е. Л. Марков был сотрудником одного из воронежских банков и иногда совмещал служебные поездки по Воронежской губернии с изысканиями на исторические темы. Одним из увлечений банкира был поиск урочища «Донская беседа», упомянутого в Книге Большому чертежу 1627 года как «каменный стол» и «каменные суды» ниже устья Сосны, и, по всей вероятности, представлявшего собой выступы девонских известняков причудливой формы на берегу Дона.

В начале 1890-х гг. Е. Л. Марков совершил деловую поездку в Задонский уезд Воронежской губернии. Дорога путешественника на север от Воронежа пролегала вдоль Дона, в наёмном экипаже Евгений ЛьWowич проехал несколько селений Задонского уезда. Крайней северной точкой маршрута Маркова стало село Донские Избищи что в 10-ти километрах от Красивой Мечи.

Там он расспросил старожилов про Донскую Беседу и Каменного Коня, но никаких объяснений от них не получил. Местные жители о подобных урочищах ничего не знали. Что же в таком случае мог знать Вейнберг про Коня? Даже в «Книге Большому чертежу» начала 17 века ничего подобного не указано, зато чётко обозначен курган Волотова могила на устье Мечи. То есть и в 16-17 веках никакого Коня там не видели и не знали.

Тем не менее и Маркову не удалось проверить гипотезу своего товарища. До устья Красивой Мечи воронежский краевед не поехал и от Донских Избищ отправился в обратный путь на Воронеж.

Вернувшись из поездки, Евгений ЛьWowич в своём краеведческом очерке в недоумении отметил, что во время путешествия митрополита Пимена по Дону в Азовское море и Царьград в 1389 году, сопровождавший его дьякон Игнатий Смольянов подробно описывал в путевом дневнике разные урочища по берегам Дона, но абсолютно ничего не упомянул про Каменного Коня и Донскую беседу. Умолчание Игнатием про эти объекты по мнению Е. Л. Маркова «может быть объяснено чистою случайностью, напр., вечернею темнотою, воспрепятстWowавшей хорошо видеть незамеченныя им урочища».

На последнюю фразу надо обратить пристальное внимание. По Маркову получается, что если бы Пимен со свитой плыли мимо устья Мечи ясным солнечным днём, то Игнатий непременно увидел бы Каменного Коня с водной поверхности Дона и отметил его в путевых заметках. Рассуждения Маркова расходятся с реальным положением дел.

Настоящая причина, по которой Конь не был отмечен Игнатием, его значительное удаление от Дона, а Wowсе не тёмное время суток. После публикации статьи воронежского краеведа прошло более столетия и за это время ни один путешественник, проплывая по Дону на лодке или плоту мимо устья Красивой Мечи, такой удивительной достопримечательности так и не увидел.

Из этого обстоятельства становится очевидным, что представления Е. Маркова о Каменном Коне были чисто теоретическими. Это объясняется также и тем, что в обширной творческой работе Евгения ЛьWowича совсем не нашлось места практическому описанию внешних характеристик этого валуна и более конкретного места его нахождения. Предположение о том, что Каменный Конь представлял собой языческое божество Марков высказал гипотетически исходя лишь из названия этого объекта. Также как и Вейнберг, Е. Л. Марков скорее всего не имел понятия об историческом Коне-камне у тульского села Козье в 70-ти верстах от устья Красивой Мечи вверх по реке.

Если подвергнуть гипотезу Вейнберга научному анализу, то станет окончательно ясно, что на практике расположение пристани на устье Мечи крайне маловероятно. Воронежский чиновник, к сожалению, даже не указал,откуда и каким путём туда могли приходить путешественники. Если считать, что купцы и послы ездили из Москвы напрямую к Мече правой стороной Дона, то в этом случае под место погрузки на суда выгодным образом подходит местность у Козьего — и ближе по расстоянию от столицы, и площадка там обширнее и удобнее. Дорога до устья Красивой Мечи была бы и длиннее, и труднее, берега реки там обрывистые и непригодны для устройства пристани.

Существует и другая теория, согласно которой путники следовали из Москвы на Рязань, а потом ехали к устью Мечи. Сама по себе такая идея абсурдна. Никогда в истории такого не было. Из Рязани к Дону направлялись либо по рекам через Рясскую переволоку, Становой Рясе и Воронежу, либо по суше через Михайлов к Старому Донкову, где была пристань, а это место намного выше устья Мечи. Абсолютно бессмысленно было бы спускаться по суше вдоль Дона на сотню километров вниз к Красивой Мече, если берег с пристанью был под ногами путешественников у Старого Донкова.

Некоторые краеведы,развивая заблуждение Вейнберга, в своих инфантильных рассуждениях пошли ещё дальше. Они утверждают, что послы не только приходили к устью Мечи, но и переходили Дон с левого берега на правый через броды. Такая версия и Wowсе несостоятельна. Авторы данной теории беспардонно игнорируют исторические документы.

Дело в том, что посольства в Крым отправлялись чаще всего в конце марта, а на Мече они оказывались в начале апреля, в то время когда на всех реках наблюдались ледоход и половодье. Исследователям, которые детально изучили документы это понятно как дважды два — четыре. Ведь два путешествия послов с Красивой Мечи 1499 и 1500 годов начались в Москве ещё 16 марта по юлианскому календарю.

А это даёт ясное понимание, что путешественники стремились попасть к началу половодья на Мече и Дону по последнему зимнему пути,в начале которого на Оке ещё держался лёд, а дорога была покрыта плотным снегом. Но уже во второй части многодневного маршрута,по мере продвижения обоза с севера на юг на более чем три сотни километров ситуация кардинально менялась — на Дону и Мече начинался ледоход. Поэтому переход через Дон с левого берега на правый к Красивой Мечи был невозможен!

Дилетантское предположение Вейнберга о пристани на устье Мечи вынужден был исправлять профессиональный историк из Санкт-Петербурга — Николай Павлович Загоскин: «Вейнберг весьма решительным образом утверждает, будто бы пристань эта находилась при впадении Красивой мечи в Дон ниже города Лебедяни; быть может ближе к истине явится предположение, что эта пристань находилась на самой р. Красивой Мечи, притом в среднем ея течении, выше города Ефремова, в местности нынешняго села Никольского (Козье тожъ)» (1910).

Правдивость высказывания Загоскина, подтверждается не только его отличным знанием исторической географии, но также тем обстоятельством, что Каменный Конь мог послужить указателем пристани скорее в среднем течении Мечи, как наиболее заметный объект на местности у села Козье. А вот устье реки — первоочередной, значимый и понятный указатель для нижнего течения реки; не может быть, чтобы дьяк посольского приказа беспардонно задвинул его на второй план.

В исторической действительности устье Мечи, окруженное в старину густыми лесами со всех сторон — тупиковое направление, куда в XV-XVI вв. не приводила ни одна дорога, ввиду отсутствия бродов в устьевой зоне реки ниже села Сергиевского. Поэтому не существует никаких веских оснований считать, что старинная пристань была при впадении Красивой Мечи в Дон. В исторической действительности валуна с названием «Конь» на устье Мечи тоже никогда не сущестWowало. Так уж постановили сами жители Елецкого уезда ещё в XVII веке, знавшие лучше всех, где в их «доме» находился Каменный Конь!

Источник: proza.ru

Конь-камень

Впечатления и размышления краеведа после посещения Конь-Камня — возможно, уникального мегалитического комплекса средней полосы России. А также описание способа, как к нему добраться. Фото автора.

Описание

Научное определение: Конь-Камень – причудливое, по-видимому, природное нагромождение глыб кварцитовидного песчаника из аптского яруса на склоне долины Красивой Мечи (»Недра Тульской земли» ред. Сычев В.В. изд. »Гриф и Ко» 1997г.)

Личное впечатление от увиденного

На первый взгляд Конь-Камень, со стороны, обращенной к Красивой Мече, показался мне перевернутой черепахой, втянувшей шею и лапы, упавшей на камни, откуда-то сверху. С другой же стороны камень действительно походит на коня, вернее на его тело- без головы, хвоста и ног. Разбросанные вокруг каменные глыбы, лежат хаотично, не имея логической связи между собой и какого-либо геометрического построения. Даже если и предположить, что камни лежали каким-то другим образом, восстановить изначальное их положение не имеет возможности.

Когда приглядываешься повнимательней к основному каменному массиву и к окружающим глыбам, то возникает ощущение их сопричастности друг другу, будто они были отделены друг от друга и разбросаны по сторонам. Поднявшись на один из ближайших камней, а потом и на самого Коня, отчетливо виден поперечный разлом, похожий на след топора, рубившего тушу пополам, но так и не закончившего свое дело.

На Коне и на камнях вокруг заметны множество ямок – отверстий, а так же углублений, походящих на следы от ступней. После дождя в эти естественных нишах скапливается вода. Природное происхождение некоторых из них у меня вызывает сомнение.

Впечатление от увиденного

Будучи некогда монолитом, Конь-Камень, имевший все части тела животного был расчленен. Природным ли путем или нет, сказать трудно. Возможно когда-то плотно спрессованная стена песчаника при сползании берегового склона, от воздействия грунтовых вод, обнажилась, подобно Красной Горе под д. Красногорское, а затем выветривание и дождевые воды разрушили основательность породы и обнажили её настоящую форму.

Разумеется, без воздействия человека здесь не обошлось, отдельно стоящий каменный монолит не мог не привлечь внимание людей, тем более столь интересной формы. Сохранилась повестWowание о том, что камень расчленяли умышленно, для того чтобы уничтожить место языческого поклонения.

О том, был ли Конь-Камень вознесен на свое нынешнее основание (Конь стоит на трех валунах) людьми, и подвергались ли камни вокруг каким-либо перемещениям остается вопросом. Некоторые исследователи находят объяснение положения камней, начиная от предположения, что Конь-Камень – это каменная обсерватория и заканчивая тем, что Он – это разрушенный Стоун Хэндж.

Интересным вопросом для меня остается причина появления коровьих костей и углей от размытого костра, обнаруженных возле камней, в особенности тогда, когда всеми признана победа христианства над язычеством. Местные жители ни как не комментируют эти явления: »Многие на камень посмотреть ходят, разные люди, разное случается, — типичный ответ в этом случае, — а можь собаки коровятину на холм отнесли» (Следов зубов на костях не обнаружено).

Размышления над увиденным

Конь, несомненно, священное животное у многих народов, он сопровождает человека от рождения до смерти, он встречает его в загробном мире, он слуга Богов и людей. Изображения этих животных почитались столь же свято, как и их самих. С конями связано масса поверий, преданий, суеверий и предрассудков. В истории человечества они сыграли немаловажную роль.

Мной было изучено множество обрядов, в которых конь был одним из действующих элементов действия. Конь в них представал в разных обличиях: проводник души умершего в загробный мир, слуга проведения Божского (конь использовался в гадании), конь – оберег места, конь – жертва. На последней представленной роли коня стоит остановится подробней, ведь именно с ней у меня возникли ассоциации в момент, когда я увидел Конь-Камень.

В древнем писании Вед говорится об обряде жертвоприношения коня – ашвамедха, которому предавалось огромное мистическое значение. Он играл существенную роль в жизни государства, его благосостояния, обороноспособности и защите его от стихийных бедствий. Процедура ашвамедхи заключалась в том, что специально отобранного и выращенного коня убивали, его тело расчленялось на части, каждая часть имела свое отдельное значение. В священных текстах Упанишад говорится: “Спина коня – небо; брюхо – воздушное пространство; пах коня – земля; его бока – стороны света…”

Не буду утверждать, но в Конь-Камне, с моей точки зрения, четко прочитывается ритуальное приношение коня, его ориентация в пространстве не случайна, отдельные камни вокруг Коня почитались не меньше, чем сам Конь, они являлись неотъемлемой частью обряда. Использовались ли камни, как обсерватория, подтвердить не берусь, но то, что пространство вокруг было особым образом сакрализировано, не оставляет сомнений.

Фантазии на тему

Представляются мне жрецы, пришедшие к Конь-Камню на рассвете, а с ними и люд, тот, что живет в поселении неподалеку. В руках жрецы держат ритуальные предметы, главный жрец несет священную чашу, предназначенную для поения Коня. Жрецы не видят в Коне камня, для них он живой. Они обходят камень несколько раз и замирают в ожидании рассвета, каждый, заняв определенное для него место.

Главный жрец стоит в головной части. Из-за холма появляется первый луч солнца, народ оживляется. Главный жрец воздевает чашу кверху, так чтобы луч коснулся её и ставит перед Конем. Остальные воздевают руки вверх, молятся или поют, священники кропят коня водой и медом, умасливая его. На вечерней заре обряд повторяется только с другой стороны.[Составлено на основании обряда описанного в Упанишадах]

Маршрут

Пункт назначения д. Козье, Ефремовского р-на, Тульской обл. Прежде чем добраться до искомого места, необходимо определится со временем которое бы вы хотели потратить на экспедицию. Самый быстрый вариант — Вы выезжаете из Москвы, без пересадок до г. Ефремова, на любом автобусе (это значительней проще чем на поезде) идущим по направлению: Липецк, Таганрог, Воронеж. Таким образом, в течении шести – семи часов, вы будете на три четверти пути ближе к камню.

Ваш маршрут получится длинней, если на пути остановиться в г. Туле, посетив его достопримечательности. Вдвое длинней путь окажется, если проехать в Тулу через Калугу, не забыв осмотреть интересные места этого города.

Если, не смотря ни на что, поездом или автобусом, на машине или автостопом, до г. Ефремова, в зависимости от того как вы хотите продолжать свой путь дальше, вам следует попасть на его Красную площадь – центральную площадь города или дождаться автобуса, идущего в сторону совхоза Козьминский, а там спросить дорогу на Козье, можно по дороге, а можно и через поле к д. Солдатское, так и так идти долго (на ефремовском такси тел. 005 с вас возьмут 250р., частники 400р.).

От площади вниз идет дорога к реке Красивая Меча, через Стрелецкий мост, за город. Эта дорога на Шилово, вам не следует ехать до него, а следует повернуть на право, возле совхоза Козьминский, в сторону д. Вязово или Базы отдыха (бывший пионер лагерь). Проехав около двенадцати километров, мимо деревень: Вязово, Солдатское и Костомарово, вы попадете в д. Красногорское, достопримечательным местом которого является Красная Гора, что будет видна по левую сторону от дороги на д. Козье. Это место выхода пород песчанника, на возвышенном берегу р. Красивая Меча. Со стороны Красная Гора напоминает развалины старинной крепости.

Следом за д. Красногорское идет д. Козье не далеко от которой находится искомое вами место – Конь-Камень. Он лежит за коровником, который находится по левую сторону от въезда в деревню, на пригорке. Сразу камень не видно, надо подняться на пригорок и обойти на большой холм напоминающий курган, а возможно им и являющийся (предположение не достоверно). Конь-Камень будет стоять боком к вам, окруженный более мелкими камнями. Кстати его можно разглядеть со стороны д. Солдатское, с той её стороны, что обращена на д. Козье.

Особая благодарность Шепелевой Екатерине и её родственникам за помощь в осуществлении экспедиции, за её доставку до места. А так же сотрудников музеев: »Тульские Древности» и Краеведческого музея г. Ефремова, за предоставленную информацию.

Источник: slavtradition.com

Конь-камень.

Конь-Камень — причудливое нагромождение глыб кварцитовидного песчаника из аптского яруса на склоне долины реки Красивой Мечи рядом с селом Козье.

Стоит он как будь-то на ногах, роль которых выполняют три камня поменьше. Очень похоже на сейды на Вотторааре.

01

Вес этого камня достигает 20 тонн. Размер в поперечнике более 5 метров.

02

Всей группе валунов вместе с камнем, напоминающим конскую голову, не менее 70 миллионов лет — это время ледникового периода, и прибыл он сюда аж со скандинавских гор. Первое же официальное упоминание этого мегалита относится к 1499 году. Этот камень упомянул в своём описании посол А.Голохвастов: «Клалися в судно на Мече у Каменнаго коня».

03

Издавна этому мегалиту приписывали удивительные способности. Женщины, немного посидев на этом камне, могут после долгих неудач, наконец, зачать ребёнка. Мужчины, посидев на Конь-камне, увеличивают свою мужскую силу. Чтобы посидеть на камне и получить потомство, в это место и сейчас приезжают мужчины и женщины.

Одно из поверий гласит, что сидеть необходимо именно с восточной стороны, лицом на восток, так как восток по поверьям славян — сторона жизни. Ещё одно поверье гласит, что вода, скапливающаяся с восточной стороны каменной гряды, имеет целебную силу. Известным ритуалом, который сущестWowал вплоть до XX века, было опахивание земли вокруг камня, чтобы предотвратить падёж домашней скотины и отвратить от животных различные болезни.

04

А вокруг красота.

05

06

В одной из легенд говорится, что это окаменевший конь русского богатыря. Конь так сильно горевал по погибшему в неравном бою хозяину, что превратился в камень. Другая легенда повествует о том, что очень гордый богатырь отказался приветственно поклонится парням и девушкам, сказав, что на земле не кланяется никому, в ответ на что сами Боги превратили его в каменную глыбу. Другая легенда говорит о том, что Боги таким образом наказали веселящихся на холме людей, которые устроили пляски в неподходящее для этого время, в результате чего все пляшущие оборотились в камень.

07

Некоторые исследователи с уверенностью заявляют, что вся каменная группа — дело рук человека. Камни расположены очень странно, поставлены друг на друга ровно, будто бы специально. Под камнем виднеется углубление. Есть предположение, что Конь-камень выкопали и подняли на высоту вручную. Зачем и для каких целей было построено это сооружение, пока что никому выяснить не удалось.

По некоторым расчетам этих же исследователей, постройка мегалитического сооружения относится к III тысячелетию до нашей эры (каменный век).

08

09

10

11

Источник: evstratov-and.livejournal.com