Одним из характерных свойств млекопитающих является развитая зубная система. Да, можно вспомнить гадрозавров и трицератопсов с их зубными «батареями», можно говорить о дифференциации зубов у тероподов и мозазавров. Но рекордное разнообразие форм, размеров и функций зубов наблюдается все-таки у нашей млекопитающей родни.

Острые самозатачивающиеся резцы грызунов или грандиозные бивни хоботных воспринимаются настолько привычно, что мало у кого вызывают удивление. Но есть среди млекопитающих животные, чьи огромные клыки стабильно порождают массу вопросов. Это – саблезубые кошки.

Они были открыты палеонтологами еще в середине XIX века, и сразу стали эталоном хищной «машины смерти». Образ вооруженного саблевидными клыками зверя, способного убить мамонта, оказался устойчивым и в художественных произведениях сохраняется до сих пор. С другой стороны, популярная в последние годы тенденция «разоблачать» всё и всех не обошла стороной и этих животных. Основной аргумент «разоблачителей» прост – клыки слишком хрупкие и должны ломаться при укусе. Поэтому саблезубые кошки не могли охотиться на крупную добычу, предпочитая выедать мягкие куски у падали и хвастать длинными клыками перед самками.

4#ND SKYRIM [RFaB SE X] Sneak Dagger Пик

Ответ на вопрос о функциональности клыков «сабельного» типа лежит не только в анатомии кошачьих, но и в истории синапсид в целом.

Саблезубые не-звери

Первые «сабельные» клыки появились намного раньше саблезубых кошек, да и млекопитающих вообще. Чтобы познакомиться с их обладателями, нам придется вернуться в пермский период, к началу эволюции синапсид. Наверное, ни для кого не секрет, что все тетраподы (то есть, позвоночные с четырьмя лапами) за исключением амфибий делятся на две большие группы – синапсиды и диапсиды.

К диапсидам относятся динозавры, включая птиц, и прочие рептилии. К синапсидам – млекопитающие и их предки. Собственно, всю историю с конца каменноугольного периода и до сих пор, можно рассматривать как соперничество этих двух групп животных.

Наиболее ранними синапсидами были пеликозавры, известные благодаря особому «парусу», образованному кожистой перепонкой, натянутой на остистые отростки позвонков. Их потомки, терапсиды, унаследовали кожный покров без чешуи, склонность к терморегуляции и дифференцированные зубы, сидящие в ячейках, альвеолах. Зубы терапсид делятся на резцы, чтобы кусать, коренные, чтобы пережевывать, и клыки – для нанесения глубоких ран и удержания добычи. Получается, что клыки изначально выделились из остального ряда зубов как основное оружие, и не удивительно, что они стали увеличиваться в размерах.

Горгонопсы, доминирующие хищники пермского периода, первыми в истории обзавелись огромными клыками. Их резцы отличались от клыков разве что размерами и расположением, пять штук на верхней и четыре на нижней челюсти. Клыки горгонопсов – длинные, острые, слегка загнутые назад. У трехметровой иностранцевии, при длине черепа 43 – 60 см, они могли доходить до 15 см и более.

Skyrim Anniversary Клык Заката и Клык Рассвета. Где найти? Квест «Разделенная душа» в Скайрим.

Это сопоставимо с размерами зубов тираннозавра, без учета длины корня. При этом заклыковые зубы были мелкими, немногочисленными или вовсе отсутствовали. Горгонопсы не пережевывали мясо и не разгрызали кости в поисках костного мозга, как это делают современные хищники.

О тактике охоты горгонопсов известно мало. Механика укуса напоминала таковую у крокодилов. Челюстной сустав позволял открывать рот более чем на 90 °, после чего мощные мышцы с силой захлопывали пасть. Укус, нанесенный мощной системой резцов и клыков, мог причинить серьезную травму.

Скорее всего, они нападали из засады, наносили один-два мощных укуса и преследовали истекающую кровью жертву, пока она не ослабеет, после чего приканчивали. Поврежденные и сломанные клыки косвенно говорят в пользу неразборчивости места укуса, но для горгонопсов это не было проблемой. Смена зубов у них происходила непрерывно, и позади функционального клыка всегда рос сменяющий его зуб.

Палеозойская эра закончилась Великим пермским вымиранием, за которым последовал расцвет соперников синапсид, архозавров. Предки млекопитающих были вытеснены в мелкий размерный класс, и концепция саблезубого хищника была забыта до самого кайнозоя.

Саблезубые не-кошки

Зеленый свет синапсидам в лице млекопитающих дало очередное, уже мел-палеогеновое вымирание. За несколько последующих миллионов лет млекопитающие подросли от габаритов мышей (максимум барсуков) до кабанчиков весом в несколько центнеров. Изменились и их пищевые пристрастия.

В вымирании выжить удалось преимущественно всеядным видам, а в палеоцене появляются специализированные веганы и мясоеды. Вначале на вершину пищевых цепочек поднялись примитивные копытные, мезонихии. Большеголовые, с мощными зубами, эти хищники занимали важное место в экосистемах Северного полушария. Их эволюционная стратегия состояла в наращивании общих размеров и силы челюстей, что привело к появлению настоящих чудовищ. Эндрюсарх – крупнейший наземный хищник из млекопитающих, с черепом длиной до 83 см, наводил ужас на эоценовые равнины Монголии.

И все же, мезонихиям пришлось сдать свои доминирующие позиции. В эоцене их потеснили креодонты, которые быстро вытеснили мезонихий в ряды падальщиков, а к началу олигоцена заняли и эту экологическую нишу. А к миоцену уже креодонтам пришлось исчезнуть с эволюционной арены под давлением собственно хищных, Carnivora. Существенным преимуществом у тех и у других было наличие хищных зубов.

У профессиональных мясоедов моляры и премоляры похожи на острые зубчатые лезвия. При укусе их поверхности пересекаются, как ножницы, позволяя перерезать мышцы, сухожилия и небольшие кости.

В эоцене, 40 — 50 млн лет назад, появляются первые со времен пермского периода саблезубые хищники. Это махероиды (Machaeroides), известные по хорошо сохранившимся остаткам из Вайоминга. Махероиды были небольшими, крепко сложенными животными весом около 10-14 кг. Их крупные клыки были относительно короче, чем у саблезубых кошачьих, а челюсти – сильнее.

Махероиды обитали в тропических лесах Северной Америки и, скорее всего, были засадными хищниками. Несколько позже, 37 млн лет назад, в отряде хищные появляются нимравиды (Nimravidae). Выглядели нимравиды как помесь фоссы и леопарда, и приходились родней общим предкам собак и кошек. А еще у них были клыки сабельного типа, за что нимравиды получили название «ложные саблезубы».

Местом обитания нимравидов были тропические леса и кустарниковые саванны, распространенные в олигоцене. За 30 млн лет своего существования эти хищники освоили много экологических ниш. Крупнейший представитель семейства, кверцилур (Quercylurus major), был размером с медведя и вел древесный образ жизни. Самый маленький, наносмилус (Nanosmilus), не превышал размерами мелкую рысь.

Свои клыки нимравиды использовали не только во время охоты, но и при конфликтах между собой, а также для устранения пищевых конкурентов. Известен череп нимравуса (Nimravus) с зажившей раной от клыков родственного вида, эусмила (Eusmilus). Неизвестно, к чему бы привела в итоге эволюция нимравид, если бы не глобальная смена ландшафтов. В миоцене степи и саванны стали активно вытеснять тропические леса, и разнообразие нимравидов пошло на спад. Последние их представители обитали 9 млн лет назад, в реликтовых влажных лесах Европы.

Сумчатый прототип

Пока плацентарные хищники мерялись клыками в лесах от Франции до Вайоминга, в Южной Америке не спеша отращивали свои зубы плотоядные сумчатые. Изолированное положение континента сделало его настоящим полигоном для эволюционных экспериментов. Местные млекопитающие были представлены неполнозубыми, сумчатыми и южноамериканскими копытными, которых с настоящими копытными роднило разве что внешнее сходство. В олигоцене к ним добавились грызуны и приматы, за 40 млн лет до Колумба открывшие Новый Свет.

Экологические ниши травоядных пришлось заполнять тем, что было. Одних только нотоунгулятов (Notoungulata) известно более сотни родов с размерами представителей от зайца до носорога. Ленивцы достигали размеров слона, слонов и бегемотов заменяли пиротерии. Гигантские броненосцы паслись рядом с изящными длинноногими литоптернами.

Роль высших хищников в этом странном мире играли кайманы, гигантские змеи и нелетающие птицы. Фороракосы, быстрые бестии ростом до 3 м и весом от 100 до 300 кг, были грозой открытых пространств. А в лесах и кустарниковых зарослях обитали сумчатые спарассодонты (Sparassodonta), похожие на опоссумов-переростков. К миоцену сокращение площади лесов вынудило часть спарассодонтов приспосабливаться к обитанию в новых условиях. Их эволюция привела к появлению тилакосмила (Thylacosmilus), известного как саблезубый сумчатый тигр.

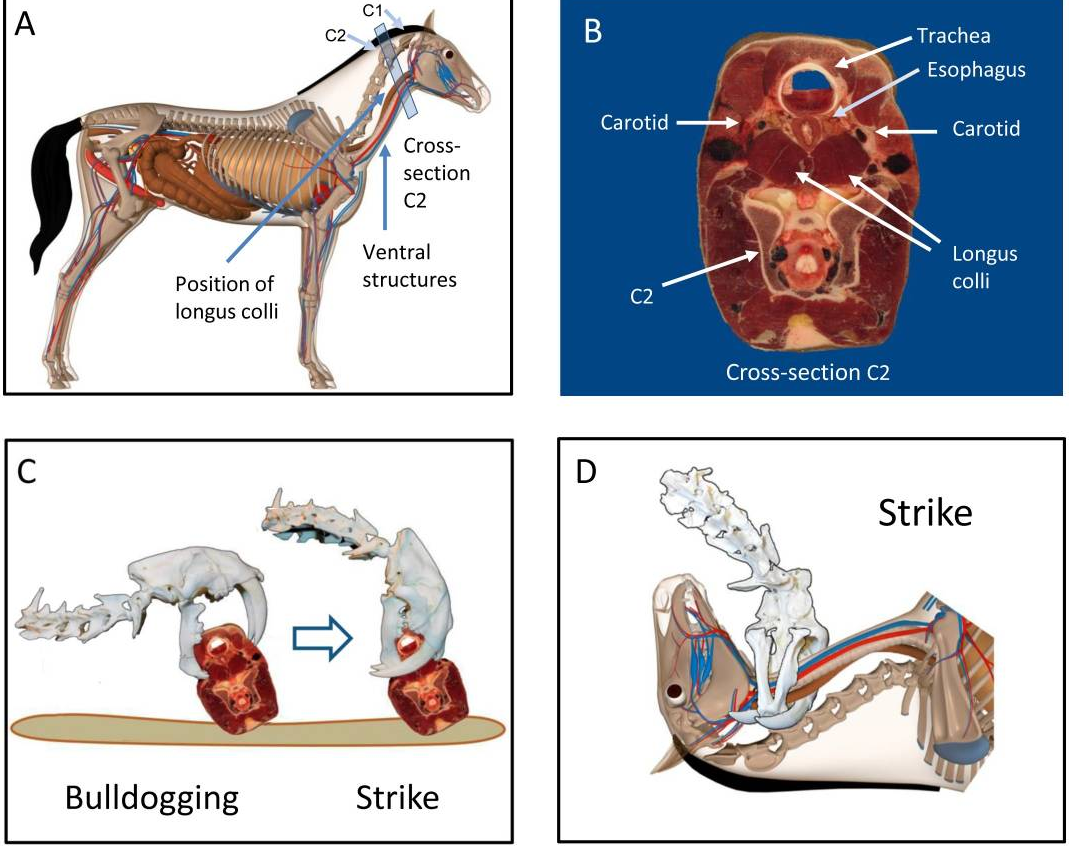

Внешне тилакосмил напоминал коренастого, приземистого ягуара, и мог весить порядка 60 – 110 кг. Он был крупнейшим четвероногим хищником в миоценовой Патагонии и единственным млекопитающим, охотящимся на добычу крупных размеров. Анализ изотопного состава зубов показывает, что основной пищей ему служили травоядные из отряда нотонгулятов. Вопрос вызывает способ ведения охоты.

Да и убивал ли он своих жертв? Соблазн записать саблезубого хищника в падальщики весьма велик, ведь его длинные клыки кажутся слишком хрупкими для активной охоты. Однако, особенности анатомии говорят об обратном.

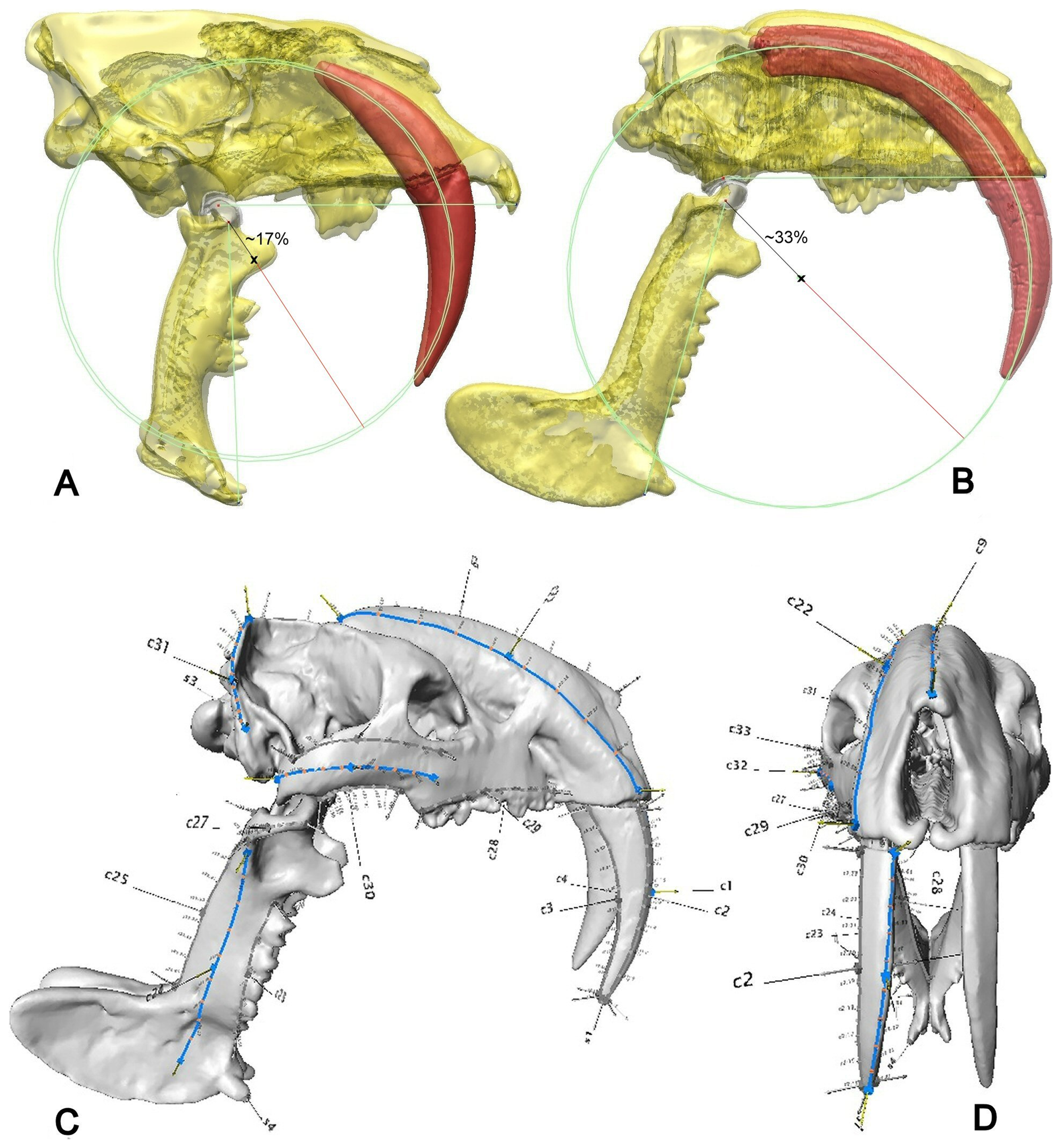

Зубная система тилакосмила менее всего приспособлена для питания падалью. Верхние клыки расположены близко друг к другу и достигают 12-15 см без учета альвеол, доходящих до лобной части черепа. Коренные зубы и нижние клыки невелики, из резцов верхние отсутствуют, а два нижних сильно редуцированы. При этом сила сжатия челюстей гораздо меньше, чем у леопарда или ягуара.

Получается, тилакосмил не мог обгладывать кости и тем более разгрызать их. Компьютерное моделирование показывает, что конструкция черепа была приспособлена к нагрузкам, возникающим при сильном вертикальном ударе клыками. Устройство челюстного сустава давало возможность открывать пасть на 100°. Сам удар наносился за счет шейной мускулатуры, более мощной даже, чем у смилодона.

Чтобы избежать горизонтальных нагрузок, способных повредить зубы, тилакосмил должен был удерживать какое-то время жертву. Короткие и очень сильные передние лапы вполне укладываются в эту картину.

Точного представления об охотничьей тактике тилакосмила пока нет. Скорее всего, это был засадный хищник, способный к длительному, неторопливому преследованию раненого животного. Разделка туши велась с помощью щечных зубов, на это указывает характер их изношенности. Наверняка тилакосмил помогал себе и когтистыми лапами.

Строение зубов делало питание избирательным: у туши выедались только внутренности и наиболее мягкие участки мышечной ткани. А значит, тилакосмил должен был охотиться чаще других хищников.

Тилакосмилы продержались до конца плиоцена (2,5 млн л.н.) и вымерли во время Великого межамериканского обмена, последовавшего за образованием Панамского перешейка. Спустя еще 1,5 млн лет равнины Южной Америки стали местом обитания крупнейшего саблезубого млекопитающего – смилодона.

Последняя модель

Если палеогеновый период можно назвать эпохой тропических лесов, то неоген – время степей и саванн. Около 25 млн лет назад в засушливых районах континентальной Евразии возник новый тип экосистем: поросшие злаками обширные равнины с многочисленными стадами копытных. К концу миоцена, около 7 – 8 млн лет назад, изолированные участки злаковых равнин сливаются в один огромный степной пояс, протянувшийся от Северной Африки до Чукотки и далее на запад, вплоть до Мексиканского нагорья. На этих пространствах сложился гиппарионовый фаунистический комплекс, названный так по трехпалым предкам лошадей.

Появление саблезубов стало закономерным результатом «гонки вооружений» между хищниками и жертвами. На открытых пространствах залогом выживания травоядных становятся скорость, стадный образ жизни и увеличение размеров. Реализацию этой стратегии можно видеть на примере эволюции лошадей, антилоп и быков.

Причем сверхкрупные размеры сами по себе становятся защитой даже для одиночных животных, например носорогов и слонов. У хищников в такой ситуации есть два эффективных решения. Первый, коллективное выматывающее преследование добычи, в полной мере был реализован семейством псовые. Второй – одиночное нападение из засады и быстрое убийство – стал основой эволюционного успеха кошачьих.

Максимальной специализации к подобной тактике охоты достигли представители подсемейства саблезубых кошек (Machairodontinae). Их родиной являются саванны Африки, откуда саблезубые кошки распространились в Евразию, и через Берингию в Америку. По всей видимости, «саблезубый» комплекс признаков стал результатом жесткой конкурентной борьбы между хищниками в африканских саваннах.

Аналогичные приспособления возникли и у архаичных кошкоподобных барбурофилидов, до конца миоцена соседствовавших с настоящими саблезубыми кошками. К плиоцену саблезубые кошки породили целую плеяду видов с размерами от оцелота до крупного льва. В плейстоцене одни из них, смилодоны, через Панамский перешеек проникли в Южную Америку, где достигли рекордной величины. Известен череп смилодона (Smilodon populator) из Уругвая длиной 38 см, что предполагает вес животного до 430 кг и рост в плечах около 1,2 м. Длина клыков смилодона с корнем могла доходить до 28 см.

Дискуссии о способе использования клыков саблезубыми кошками – одни из самых продолжительных в палеонтологии. На одном конце спектра чисто парадная функция, закрепленная половым отбором. На втором – жуткое оружие, способное дробить позвонки мастодонтов и вскрывать панцири броненосцев. Как это часто бывает, истина находится посередине. Изучение изношенности клыков и характер повреждений черепов говорит, что это был рабочий инструмент, использовавшийся как во время охоты, так и в схватках между самими хищниками.

Существует несколько моделей механики укуса в исполнении саблезубых кошек. На первом этапе жертва сбивается с ног и удерживается лапами. Это характерно и для современных крупных кошачьих. Львы, тигры и леопарды стараются сломать добыче шею или задушить, пережимая зубами горло. Сила сжатия челюстей смилодона была на треть меньше, чем у льва.

Как и в случае с тилакосмилом, это компенсировалось развитой шейной мускулатурой. Огромные клыки позволяют убить жертву максимально быстро. Достаточно всего одного укуса в горло, чтобы перерезать кровеносные сосуды. При этом риск сломать клык довольно низкий, поскольку укус наносится в мягкие ткани.

Целью могло быть не только горло, но и живот добычи. Этот вариант сложнее и содержит серьезный риск получить травмирующий удар копытом. Такая тактика была возможной при нападении стаей, когда одни особи удерживают добычу, а другие вспарывают зубами живот. Вопрос о социальности смилодонов (и остальных саблезубых кошек) пока остается открытым.

Саблезубые кошачьи вымерли в конце плейстоцена, с окончанием последнего ледникового периода. В северных регионах причиной стало исчезновение тундростепей с их мамонтовой фауной и распространение лесов таежного типа. В тропических саваннах и прериях не последнюю роль сыграли другие виды кошачьих, имеющие более гибкое пищевое поведение.

Заключение

Как видно из истории, длинные клыки сабельного типа появлялись у синапсид с завидной регулярностью, в процессе конвергентной эволюции разных групп организмов. В олигоценовых лесах Северной Америки, в миоценовых саваннах Африки и прериях Патагонии сложилась среда с высокой конкуренцией среди хищников. Эти условия способствовали развитию тактики максимально быстрого, за один укус, убийства добычи. Возможно, похожие условия были и в пермском периоде.

В результате сформировался устойчивый комплекс «саблезубых» признаков:

— гипертрофированные клыки;

— гибкий челюстной сустав;

— низкая сила сжатия челюстей;

— мощная шейная мускулатура;

— сильные передние конечности.

Эффективное использование такого комплекса возможно только при ведении активной охоты на крупную добычу. Неспособность разгрызать кости исключает регулярное питание падалью. При максимальном развитии признаков вместе с увеличением размеров их обладателя, животное переходит в нишу сверх-хищника с узкой специализацией. Обратной стороной этого процесса является потеря эволюционной гибкости, что закономерно заканчивается вымиранием при смене условий окружающей среды.

Источник: paleohunters.ru

Клык ищейки в Elden Ring: где найти

В Elden Ring Клык ищейки (англ. Bloodhound’s Fang) — изогнутый клинок, который можно получить, только победив сложного босса в начале игры.

Где найти Клык ищейки

Клык ищейки можно найти на юге от начальной зоны в Замогилье, и к северу от Жертвенного моста, ведущего к Плачущему полуострову. Точное место, где вы найдете меч, изображено на рисунке выше и называется Узилище одинокой ищейки.

Просто найти это место недостаточно, чтобы получить Клык ищейки, нужно победить Рыцаря-ищейку Дарривила. Чтобы начать этот бой, встаньте в центр узилища и выберите опцию «Войти». Отсюда вы перенесетесь в альтернативную версию Междуземья и сможете сразиться с Дарривилом.

Советы по боссу

Рыцарь-ищейка Дарривил — очень сложный противник в ранней игре, как и все боссы, расположенные в узилищах Замогилья. Однако, используя несколько ключевых советов, вы сможете изучить его манеру поведения и получить в свои руки один из лучших изогнутых мечей Elden Ring.

Во-первых, когда вы вступите в бой, Дарривилу потребуется некоторое время, чтобы материализоваться. За это время вы сможете зацепиться за него и нанести пару легких или одну тяжелую атаку, прежде чем он успеет ответить.

Щиты против Дарривила — бесполезное средство, так как он очень быстр и будет двигаться позади вас, если вы не будете начеку. Вместо этого сосредоточьтесь на уклонении от его атак, научитесь вовремя уклоняться от его быстрых ударов.

В связи с этим попробуйте использовать оружие двумя руками. Хотя это и снизит скорость ваших атак, но значительно увеличит наносимый вами урон. Для более детального изучения этого сложного боя с боссом в ранней игре ознакомьтесь с нашим руководством «Как победить Рыцаря-ищейку Дарривила».

Как использовать Клык ищейки

Клык ищейки — это, несомненно, одно из самых мощных оружий, которое можно найти в ранних зонах Elden Ring. Однако вы не сможете овладеть им сразу после спавна. Чтобы использовать это оружие, вам потребуется 18 силы и 17 ловкости.

Одним из лучших аспектов этого меча является его масштабирование. Оружие имеет шкалу D по силе и C по ловкости. Это означает, что чем выше у вас эти два показателя, тем больше урона наносит оружие. Еще одной уникальной особенностью этого клинка является его навык Приём ищейки (Шаг ищейки). При использовании этой способности ваш персонаж выполняет мощный воздушный удар, который часто способен ошеломить врагов и даже боссов.

Однако реальное преимущество «Клыка кровавой гончей» заключается в огромном уроне от кровотечения. Кровотечение — это тип урона, который накапливается после каждого удара. Как только счетчик кровотечения врагов заполнится, они получат огромный урон. Большинство врагов в Elden Ring сейчас слабы к кровотечению, поэтому его наличие у любого оружия — настоящий бонус.

Наконец, «Клык ищейки» — это уникальное оружие. Как и любое уникальное оружие в Elden Ring, для его улучшения требуются камни кузнечного дела Сомбера. Это более редкая версия стандартного материала для модернизации.

Источник: wol.su

Где найти клык саблезуба в скайриме

Клык саблезуба

Николас Чименто (Nicolás Chimento) и Федерико Агнолин (Federico Agnolin) из Музея естествознания Аргентины изучили два черепа саблезубых кошек рода Smilodon populator.

Последние имели колотые раны. По предположению учёных, травмы животным нанесли их же сородичи. Таким образом, специалисты получили ещё одно доказательство того, что длинные изогнутые клыки животных вполне могли пробить кость.

Напомним, что саблезубые кошки исчезли с лица земли примерно 11 тысяч лет назад. Эти агрессивные и бесстрашные хищники, которые, возможно, даже влияли на численность мамонтов, доминировали во времена плейстоцена в течение долгого времени.

Назначение их огромных клыков до сих пор является предметом оживлённых споров в среде палеонтологов. Известно, что они могли вырастать до 20 сантиметров в длину и, по предположению некоторых учёных, были довольно хрупкими. Иными словами, животные не могли использовать их для нападения и с их помощью им не удавалось проколоть костную ткань жертв.

Так, ранее считалось, что клыки шли в ход только после того, как хищник опрокидывал свою добычу на землю огромными передними лапами. Затем в ход пускались клыки, которыми саблезубые кошки прокалывали мягкую и уязвимую шею жертвы.

Результаты недавнего исследования специалистов из Аргентины опровергают это представление.

Учёные внимательно изучили два черепа, принадлежавшие виду S. populator. Они заметили по одной колотой ране на каждом черепе. При этом отверстия очень походили на следы укусов представителя того же вида: два прокола имели отчётливую эллиптическую форму. Каждый из них располагался в верхней носовой части черепа между глазами.

Как пишут авторы работы, размер и общие контуры повреждений, соответствуют форме верхних клыков S. populator.

На одном из образцов специалисты нашли признаки заживления раны. Это говорит о том, что животное после полученной травмы ещё прожило какое-то время.

Чтобы убедиться в своих догадках, исследователи провели простой эксперимент: они вставили клиновидный верхний клык животного в изучаемое отверстие. В итоге он идеально вошёл в отверстие.

Ученых же интересует совсем другой вопрос. Длинные саблевидные зубы: это инструмент для охоты или брачное украшение? Вопрос не праздный, ибо во всем виновата механика. Такие длинные и тонкие зубы (до 28 сантиметров) — очень хрупкое устройство, особенно узел их крепления к черепу. ТТХ у такой кошки не очень хороши на атаку.

Хотя они могли открывать пасть более чем на 90 градусов, но хрупкость атакующего узла предполагает поломку, и что потом делать кошке? Отсюда низкая выживаемость, что не логично для природы.

Логично предположить, что это было чисто брачное украшение, а для боя не использовалось вовсе. Вот мол я какой, рычал самец и распахивал пасть. Размер — во! Самка, полюби меня! Размер имеет значение! И при виде такого длинного украшения кошки теряли голову и были на все согласны ))

Предположение несколько неожиданное, но ученые ссылаются на лосей. Рога — во!! А толку от них — ноль, только потолкаться с другим лосем в брачный период. А когда самка поведется на этот размер, и вовсе сбросить эти тяжеленные красивые рога за ненадобностью.

Кстати, забудьте словосочетание «саблезубые тигры». Правильно — «саблезубые кошки». Тигры относятся к другому подсемейству и саблевидных клыков у них никогда не было. Говоря коротко, это разные биологические виды и саблезубыми были именно кошки. Длина тела порядка двух метров, высота больше метра, вес до 400 кг, эдакие плечистые мощные твари с саблями до 28 см.

Смилодон-разрушитель (Smilodon populator), самая крупная из известных саблезубых кошек.

Так вот, в отличие от лосей, изучить поведение живых саблезубых кошек не получается по вполне понятным причинам )) Остается только возиться с их окаменевшими костями. Что и делали ученые в Аргентине, когда откопали два чудненьких черепа смилодона.

Фото: Comptes Rendus Palevol (2019)

Особая чудность этих находок в том, что между глазницами у них характерное отверстие, которое могло быть проделано именно саблезубым клыком другой кошки.

Фотография отверстия в черепе Smilodon populator и сопоставление его формы с клыками другого хищника этого же вида. Фото: Comptes Rendus Palevol (2019)

Отсюда вывод, который ученые и опубликовали в Comptes Rendus Palevol: брачные игры — играми, но как оружием своими саблезубыми клыками эти кошки — пользовались!

____________________

Ссылки:

— «Comptes Rendus Palevol», Evidence of intraspecific agonistic interactions in Smilodon populator

— «Наука и Жизнь», Саблезубые кошки оказались опаснее

____________________

Текст: авторский.

Фото и рисунки: из открытых источников в интернете.

Ставьте лайк и подпишитесь, это большая помощь в развитии канала. Спасибо за просмотр!

Источник: colibris62bethune.org