Многие ростовские купцы были натурами щедрыми, не жалеющими свои капиталов на добрые дела. Так, например, купец Яшин подарил городу свой сад – ныне это парк им. Горького. Купец Троянкин завещал городу все свое состояние. Храмы, памятники, особняки – вся архитектура исторического центра Ростова была создана на деньги купцов.

Так в то время было принято: по размерам жертWowания судили о масштабе благотворителей. Династия Парамоновых была, пожалуй, самой щедрой в Ростове-на-Дону.

Благодаря стараниям Парамонова-старшего в городе открылось мореходное училище дальнего плавания. Первую городскую больницу, которая располагалась в старых корпусах нынешнего мединститута, возводили вскладчину – больше других денег дал Елпифидор Трофимович.

В своем завещании подробнейшим образом Парамонов расписал, сколько он жертвует горожанам. Стипендии для одарённых детей, пособия для инвалидов, отдельная сумма на обустройство школ для бедноты…»Выдать Ростову-на-Дону 50 тыс. руб. на училища и больницы в размере на каждое из них по усмотрению сыновей моих… Учредить две стипендии при Ростовском коммерческом училище, другую при Ростовской женской гимназии, для каковой цели внести на каждую стипендию по 4 тыс. руб.», — так распорядился Парамонов своими капиталами. Образование он, родившийся в бедной казачьей семье, бросивший первый класс церковно-приходской школы после смерти отца, очень ценил.

ЛУЧШИЙ ТОРГОВЕЦ СКАЙРИМА — ЛОКИР

Как писал справочник «Купцы России» к концу жизни капитал Парамонова доходил до 4,5 миллиона рублей. Позже современники подсчитают: примерно пятую часть пошло на благотворительность.

Хлебный король

Елпифидор Парамонов родился в 1842 году на Верхнем Дону, в станице Нижнее-Чирской (затоплена при строительстве Цимлянского гидроузла). Торговали вместе с братом мануфактурой. В 1865 году Елпифидор Трофимович женился, отделился от брата и начал торговлю зерном. Состояние – всего 2 тысячи рублей, первые годы сам работал в амбарах на пересыпке.

Дело пошло, но львиную долю прибыли забирала аренда судов для перевозки. Спустя двадцать лет Парамонову удается сколотить капитал, и на 150 тысяч рублей он покупает пароход и шесть деревянных барж. Так на рынке зерна появляется новая фигура — купец первой гильдии Елпифидор Парамонов.

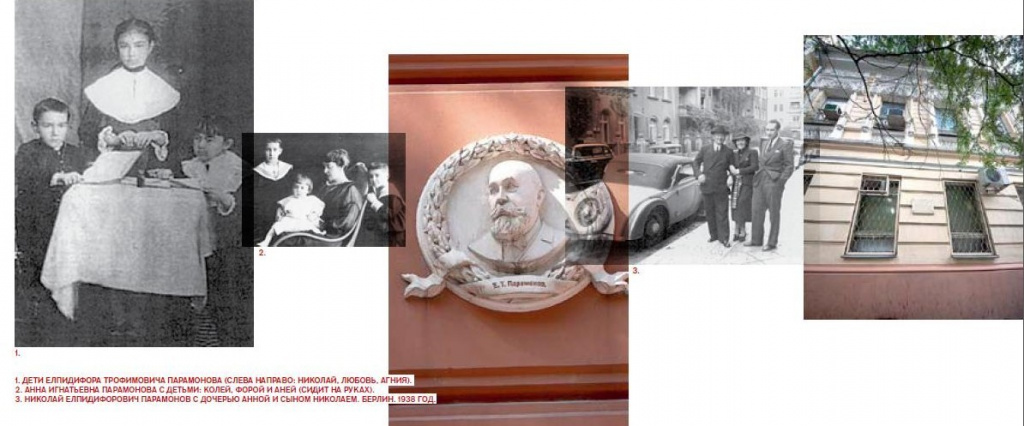

В конце ХIХ века Парамонов с женой Раисой Мефодьевной переезжает поближе к цивилизации – в Ростов-на-Дону. В семье растут четверо детей – Петр и Николай, любовь и Агния. Первый дом Парамоновых – на Малом проспекте, 17. Здесь сейчас располагается одна из городских больниц. Впоследствии семья сменит адрес. Улица Суворова, 20/22. Парамонов-старший обустраивает родовое гнездо.

В огромном двухэтажном доме хватало место и для отца с матерью, и для сыновей с их семьями. Первый этаж был занят конторой, на втором — жилые помещения. Сейчас это здание занято налоговой инспекцией Кировского района.

Skyrim — баг с торговцами. Халявные деньги !

В Ростове Парамонов в свой бизнес добавляет мукомольное производство. Он покупает вальцовую мельницу, которая располагается на спуске к Дону — на углу Береговой и Посоховского переулка (сейчас – ул. 7 февраля). В окрестностях Парамонов возводит зерновые склады, причем с тонким расчётом — прямо над подземным ручьём, чтобы ключевая вода охлаждала зерно. После переоборудования мельница Парамонова перерабатывает до 100 тонн зерна в сутки, продукцию везут по всей России, в Прибалтику и Грузию….

На сельскохозяйственной выставке в Париже мука ростовского купца получает Золотую медаль. После этого Парамонова стали называть «хлебным королём России», а Ростов – «амбаром империи».

Каким он был – Елпидифор Парамонов? Говорят, семья его была старообрядческой веры. Своим дочерям он запретил менять фамилии, и зятья стали Парамоновыми. По праздникам лично вручал подарки своим рабочим, которым всегда платили честно и побольше, чем у других.

Школы, больницы, казармы для холостых и домики для семейных, столовые, бани – все на его предприятиях были образцовым и бесплатным. На своих пароходах Парамонов приказал бесплатно выдавать пассажирам по бутерброду с красной икрой и стакану горячего чая (после чего, кстати, разорился его конкурент – судовладелец Кошкин). О нем говорили: «Слово Парамонова — крепче всякого векселя»

Елпифидор Трофимович Парамонов умер в 1909 году. Случилось это внезапно – во время заседания Ростовского биржевого комитета, который он возглавлял. Проводить его в последний путь, казалось, вышел весь город…

Старший сын

Парамонов-старший отдал своего первенца в коммерческое училище, после окончания которого Петр включился в семейный бизнес с охотой и азартом. Так, что по отцовскому завещанию ему отошла большая часть наследства: «Все принадлежащее мне движимое и недвижимое имущество, в чем бы такое ни заключалось и где бы ни находилось, завещаю в полную собственность сыновьям моим, Петру, Николаю Елпидифоровичам Парамоновым. Первому из них, Петру, как старшему и более потрудившемуся в моих делах назначаю шестьдесят процентов».

Однако братья делить капиталы не стали и основали товарищество «Е.Т. Парамонова сыновья в Ростове-на-Дону». В обязанности Петра входило управление зерновыми ссыпками, мельницей, пароходством и банком.

Петр Елпидифорович был женат. Его жену Лидию Александровну называли женщиной «очень культурной и интересной». Что, впрочем, не мешало ее мужу прослыть на весь Ростов своими амурными похождениями. В 1899 году он влюбился в Маргариту Чернову, актрису ростовского театра Мошонкина. Называл ее «царицей своей души», дарил драгоценности. Но Чернова оставалась неприступной.

Однажды намекнула влюбленному миллионеру, что достойна по-настоящему царского подарка – например, дворца на главной улице Ростова. Так на Большой Садовой появился шикарный особняк, выстроенный скульптором Дорошенко по заказу Петра Парамонова – с башенкой, атлантами и подземным ходом для беспрепятственных визитов. В этом здании сегодня располагается офис одного из банков.

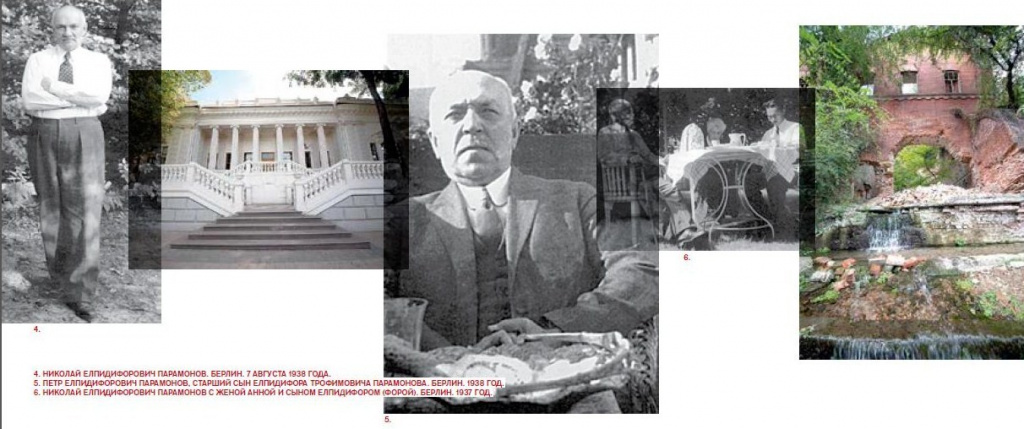

На закате лет, уже в эмиграции, Петр Елпидифорович Парамонов производил впечатление «тихого, доброго и скромного человека». Вместе с женой, оставшейся ему верной до конца жизни, похоронен на Русском православном кладбище в Берлине.

Несмотря на то, что Петр был старшим сыном, он всегда во многом слушал своего брата Николая.

Наследник-вольнодумец

Таких, как Николай Парамонов, называют неординарными личностями. «Прогрессист», как говорили в те времена. Во время учебы в Киевском университете он увлекся политикой. Выступал против самодержавия, мечтал о буржуазно-демократической революции и даже участWowал в студенческих волнениях. За что и был отчислен.

Вернувшись в Ростов, не успокоился. Во время знаменитой Ростовской стачки, когда бастовали рабочие Главных железнодорожных мастерских, Парамонов раздавал бастующим продовольствие и деньги. В одном из рабочих районов Ростова он устроил воскресную школу, где велась революционная пропаганда.

Было у него и свое дело – издательство «Донская речь». Уже в первый год сущестWowания, в 1903 году, оно вышло на первое место в России среди провинциальных ихдательств. Издавал Парамонов, в основном, лучшую российскую и зарубежную беллетристику социального содержания. В числе авторов были Горький, Короленко, Куприн, Андреев, Толстой, Бунин… Позже появились работы К. Маркса, К. Либкнехта, Ф. Лассаля.

При больших тиражах цены были низкими – по копейке за книжечку. Бизнес строился по всем правилам: отделения «ДР» дейстWowали во многих городах России и за границей, постоянно обновлялись каталоги. Имея собственную типографию, «ДР» размещало свои постоянно растущие заказы и в 11 ростовских типографиях.

Это о Парамонове писал Ленин: «Купцы бросали торговать овсом и начинали более выгодную торговлю – демократической дешёвой брошюрой».

Главное управление по делам печати с пометкой «Секретно» отмечало, что эти брошюры «со значительно тенденциозной окраской, распространение которых среди читательской массы представляется крайне нежелательным».

Крах наступил в 1907 году. Кто-то взломал склад. Вызванный следователь изучил содержимое. Из анализ показал, что издательство пропагандировало учения, которые призывали к свержению самодержавия. 63 произведения отметили как «особо возмутительные».

Николай Парамонов был арестован и посажен в тюрьму. Но отцу удалось под огромный залог вызволить своего младшего сына из заключения. Следствие шло три с половиной года, суду было представлено дело в 68 томах. Приговор – три года крепости.

От заключения Николая Парамонова спасло новое следствие по уголовным делам, возбужденным за те же издания прокуратурами Петербурга и других городов. Это позволило дождаться амнистии 1913 года в связи с трехсотлетием Дома Романовых.

Чтобы отвлечь Николая от политики, Парамонов-старший подарил ему угольную шахту с наставлением сделать рудник доходным.

Разумный бизнес

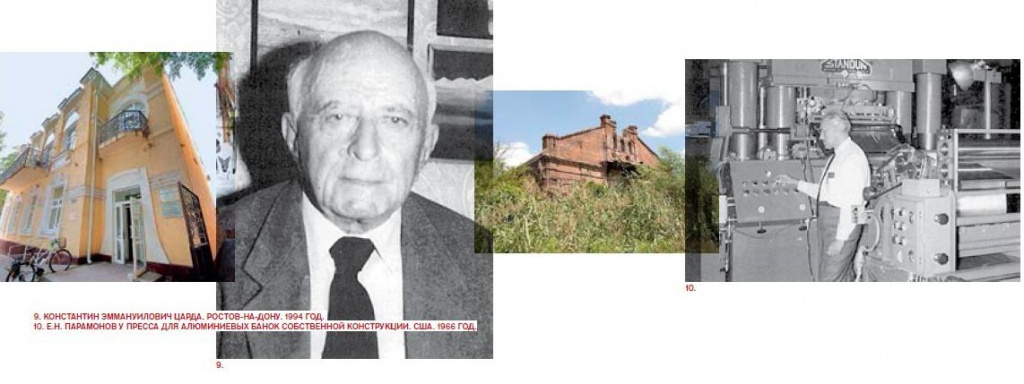

Шахта, которая после смерти отца стала носить имя отца «Елпидифор», по оборудованию считалась лучшей в России и располагалась в Александровске-Грушевске (ныне – город Шахты). Николай Парамонов взялся за дело, не забывая о своих прогрессивных взглядах. «Расценки для рабочих на его шахтах самые высокие, работает школа для детей угольщиков, организован синематограф, а по уровню безопасности организация работ под землёй выше всяких похвал», — писала газета «Донская речь».

На шахте дейстWowало общество трезвости, работали магазин и столовая на 400 посадочных мест. СущестWowала касса взаимопомощи. В городе появилась первая водопроводная линия, первая в городе баня и библиотека. Школа, возведенная Парамоновым для детей шахтеров, стоит и по сей день.

Парамонов чутко чувстWowал потребности рынка: помимо обустройства рудника и шахтерского поселка он строит в Шахтах кирпичный завод, завод подков, брикетную фабрику и химзавод, работавшие на армейские поставки во время Первой мировой войны.

Производство расширялось, доходы росли. Парамонов берет в аренду у казаков несколько тысяч гектаров земли в районе угольных поселков на территории нынешнего Новошахтинска. Одну за другой он закладывает здесь пять крупных шахт, что превращает этот степной край в крупнейший центр добычи антрацита. Одна из них, в советские времена ставшая шахтой ОГПУ, затем – имени В.И.

Ленина, оказалась самой мощной угольной копью в России. Во времена СССР этот рудник, заложенный Парамоновым, стал крупнейшей шахтой в стране и был закрыт только в 2003 году.

После революции «Елпифидор» переименовали в шахту имени Артема – известного местного шахтера-революционера Закрыта она была в 1993 году и сейчас, как сказано в краеведческой литературе, «объект находится в стадии обрушения».

К началу 1917 года братья Парамоновы владели пароходством (три морских парохода, 23 — речных и 105 буксирных барж), их мельница вырабатывала около 600 тонн суточного помола и считалась второй по мощности в России. Парамоновские рудники выпускали десятки тысяч вагонов антрацита. Основной капитал Парамоновых доходил до 20 миллионов рублей.

Крушение империи

Годы накануне революции, были, пожалуй, лучшие годы в жизни братьев Парамоновых. В 1914 году весь местный бомонд празднует открытие нового родового поместья династии. На Пушкинской, самой фешенебельной улице тех времен, Николай построил шикарный особняк (ныне здание библиотеки ЮФУ) – с зимним садом, бальным залом под стеклянной крышей и фонтаном на заднем дворике.

Лидерство в семье принадлежит Николаю, Петр все больше – в тени своего неуемного брата. По внезапно пришедшей догадке Николай мог встрепенуться среди ночи и гнать на автомобиле заключать новую сделку. За что, говорят, его корила жена: «Неужели нам мало?»

Не был лишен Николай Парамонов и купеческих замашек. Одна из легенд гласит, что однажды Николай с кем – то по пьянке поспорил, что на санях доедет от своего дома на Пушкинской до железнодорожного вокзала. Дело было летом. Доехал, поскольку вместо снега его подчинённые сыпали под сани сахар из мешков.

К тому времени вольнодумец-миллионер уже полностью реабилитирован в глазах императора. Произошло это во время визита Николая II в Ростов. Обходя купцов, выстроившихся для встречи с императором, царь протянул руку для приветствия и Петру Парамонову. Тот не растерялся и вложил в царскую длань банковский билет в 100 тысяч рублей. На следующий день в местной газете было опубликовано всемилостивейшее восстановление Николая Парамонова во всех избирательных правах, которых он был лишен по суду из-за издательской деятельности.

Парамоновы гремят по всему Югу России. Братьев ценят за светлый ум и твердый характер, энергичность и деловитость, за независимость и добрые дела. Выполняя волю отца, в 1913 году на улице Пушкинской было построено здание мужской и женской гимназии, носящее имя Е.Т. Парамонова. «Здание является одним из лучших школьных зданий в Ростове-на-Дону.

Это двухэтажный дом, построенный в греческом стиле… Каждое училище имело светлый рекреационный зал, отдельные парадные входы и гардеробные. При училищах находится большой двор, часть которого была отведена под площадку для детских игр, а часть – под древонасаждения» — сообщала газета «Приазовский край».

Николай Парамонов был из тех, кто мечтал видеть у власти людей деловых и разумных. То, что произошло в 1917 году, стало для него ударом.

«Прогрессист» Парамонов пытался бороться с большевиками. Поддержал деньгами Добровольческую армию Деникина. Кстати, со ступенек парамоновского особняка, что на Пушкинской, в феврале 1918 года начался ее Ледовый поход против большевизма. В 1919 году, переехав в Новочеркасск, был заведующим отделом пропаганды Особого совещания при Деникине.

Парамонов склонялся к идее самостоятельного донского казачьего государства, как и белый атаман Краснов (хотя особо атамана он не жаловал). Однако программа кадета Парамонова — привлечь к работе в отделе социалистов — не встретила поддержки командования. В итоге Парамонов в итоге понял, что он не может сотрудничать с Белой армией и подал в отставку.

Осенней ночью 1919 года, когда к Ростову приближалась конница Буденного, из дома на Малой Садовой братья Парамоновы с семьями добрались до железнодорожного вокзала. Они успели на один из последних поездов, уходящих в Новороссийск. Там, накануне новороссийской катастрофы деникинской армии, Парамоновы погрузились на пароход «Принцип» — единственное, что осталось от богатейшего имущества семьи. Они плыли в Турцию. Парамоновы еще не знали, что никогда не вернутся в Россию.

Эмигрантские скитания

В Турции братья Парамоновы жили на доходы от парохода «Принцип», курсировавшего по маршруту Поти-Батуми. В 1921 году, окончательно разуверившись в освобождении России от большевизма, они перебрались в Германию – здесь Николай Елпидифорович надеялся вернуть свои средства, отправленные им когда-то для закупки оборудования для шахтного дела. Однако не получилось.

И тогда его финансовый гений снова дал о себе знать. Парамоновы скупили пустыри в окрестностях Берлина и обустроил там автосервис: два гаража, ремонтные мастерские и заправки. По мере развития бизнеса Парамонов вкладывал деньги в строительство доходных домов. Большое семейство братьев Парамоновых стало вновь жить безбедно.

В 20-ых годах советская власть заочно объявляет Парамоновых «врагами народа». Их обвиняют в организации вредительства на шахтах Ростовской области.

Во время Великой Отечественной войны немцы предлагают Парамоновым вернуться в Россию, обещая вернуть их имущество. Парамоновы отказываются. В 1944 году Николай Елпидифорович переезжает с женой и детьми в Чехословакию, старший брат с женой остается в Берлине.

В конце войны Карлсбад, где живет Петр Парамонов, оказывается в советской зоне оккупации. Идут аресты белоэмигрантов, квартиру Парамоновых грабят и оставляют записку с угрозами. Каким-то образом ему удается получить разрешение на выезд в Германию – в Баварию, где была американская зона. На новом месте Петр Елпидифорович не имеет средств к сущестWowанию, ему уже 69 лет.

Но Парамонов находит выход: он вновь затевает издательский бизнес, выпуская произведения русских классиков. Пушкин и Лермонтов, Крылов и Гоголь – эти «книжки для народа» идут нарасхват у соотечественников в лагерях для перемещенных лиц. Кстати, русский шрифт у немецких наборщиков раздобыл его сын за банку тушенки.

На закате жизни Петр Елпидифорович страдал от сердечной болезни. Он умер 21 июня 1951 года и был похоронен на кладбище баварского городка Байрот.

На вечную память

В начале ХХ века в Ростове-на-Дону, в котором проживало 120 тысяч человек, было 1693 купца. Не так уж и много. Но им принадлежали 92 промышленных предприятия, около 3000 ремесленных заведений, на которых работало примерно 15 тысяч рабочих. Это был город, в котором царили достаток и просвещение.

Около 70 процентов ростовчан владели грамотой – в то время, когда общая грамотность в России не превышала 15 процентов. Каким бы был Ростов-на-Дону, не случись в 1917 году революции – той самой, которую назвали Великой Октябрьской? Какие добрые дела успели в своей жизни совершить во благо родного города братья Парамоновы, если бы не вынужденное бегство на чужбину?

Богатейшее хозяйство династии – мельница, проработавшая еще 30 лет, пароходы и зерновые склады – все осталось в родном городе и кормило многие годы тысячи ростовчан. И по сей день особняки Парамоновых – украшение и гордость города.

Вот только не помнят Ростов и ростовчане об этих славных людях. После смерти Парамонова-старшего Городская Дума обещала, что его портрет навсегда будет висеть в ее стенах в числе других почетных горожан. Сегодня в Ростове есть одно, пожалуй, напоминание об основателе купеческой династии – барельеф Елпидифора Трофимовича Парамонова установлен на одном из офисных центров города. Ну и, конечно, всем известные Парамоновские склады – место, которое принято показывать гостям города как экзотическую достопримечательность и которое по-настоящему ценят только бомжи да гопота.

Говорят, на закате жизни Петр Парамонов свое участие в революционным движении признавал ошибкой: «Лучше бы этого не было».

Источник: kg-rostov.ru

5 богатейших семейных кланов Российской империи. Рейтинг «Секрета фирмы»

В конце августа Forbes оценил состояние богатейшей семьи России — клана предпринимателей Гуцериевых — в $5,65 млрд. Если бы журнал составлял такой рейтинг в начале ХХ века, то состояние его лидеров оказалось бы в десятки раз больше, а в список попали бы родственники Наполеона Бонапарта, убийцы Григория Распутина, «отец русских супермаркетов» и даже императорская семья.

_«Секрет фирмы» составил такой рейтинг. _

5-е место: Гинцбурги

Размер состояния: более $300 млн (здесь и далее приведены суммы в пересчёте на современные деньги)*.

Активы: сахарные заводы и другие предприятия, в частности «Ленское золотопромышленное товарищество» (в 1908 году в партнёрстве с англичанами оно было преобразовано в компанию «Лена-Голдфилдс»).

Откуда капиталы: золотодобыча, банковское дело.

О семье: Гинцбурги — потомственные раввины из Германии и Речи Посполитой. Семья поселилась в России в XIX веке. Семейное дело основал Осип Гинцбург: в 1833 году он стал купцом 1-й гильдии. Первоначальный капитал Осип получил, снабжая вином войска в осаждённом французскими и английскими войсками Севастополе.

Осип переехал в Париж, и семейным бизнесом занялись его сыновья. Они открыли банкирский дом «И. Е. Гинцбург». Основной офис располагался в Санкт-Петербурге, а филиал — в Париже. Это было крупнейшее частное финансовое учреждение тех времён.

Банковский бизнес процветал до 1892 года. Гинцбурги оказались вынуждены взять на себя ответственность за российский государственный заём, в реализации которого в своё время помогли. Столкнувшись с проблемами в банковском деле, семья решила заниматься золотодобычей.

Старатели прииска «Сомнительный» Ленского золотопромышленного товарищества. 1911 г.

wikipedia.org

Компания Гинцбургов «Ленское золотопромышленное товарищество» считалась монополистом на добычу сибирского золота в реке Лена и других. В неё входило около 400 приисков. Гинцбурги контролировали 46% компании, остальная часть принадлежала английским партнёрам. Тем не менее управление золотодобычей лежало на Гинцбургах.

В 1912 году на приисках начались волнения, переросшие в забастовку: работники были недовольны зарплатой. После ареста некоторых руководителей забастовки около 2500 рабочих отправились на встречу с прокурором в надежде освободить товарищей. Им преградили путь жандармы и открыли огонь. В итоге погибло около 270 человек.

После этого всё руководство компании «Ленское золотопромышленное товарищество» подало в отставку. Самый известный представитель клана: Гораций Гинцбург, действительный статский советник. Он был близким знакомым писателя Ивана Тургенева и дружил с религиозным философом Владимиром Соловьёвым. Гораций отличался щедростью — после волны еврейских погромов в 1905 году организовал комитет помощи пострадавшим.

Что случилось с семьёй и деньгами: капитал был национализирован, Гинцбурги отправились в эмиграцию. Они обосновались во Франции и США. Один из правнуков Осипа Гинцбурга, Николя де Гинцбург, прославился как обозреватель фэшн-индустрии и исполнитель главной роли в мистическом фильме «Вампир» 1932 года (режиссёр Теодор Дрейер).

Акция «Лена Голдфилдс» (Lena Goldfields, Ltd), Варрант на 25 акций, 1910 г.

4-е место: Морозовы

Размер состояния: $500 млн. Активы: Никольская, Богородско-Глуховская и Тверская мануфактуры, фирма «Викула Морозов с сыновьями», Московский купеческий и Волжско-Камский банки, а также произведения искусства. Иван Морозов собрал коллекцию импрессионистов, которая сегодня находится в Эрмитаже и Государственном изобразительном музее имени Пушкина.

Откуда капиталы: торговля, промышленные предприятия. О семье: Морозовы — семья купцов-старообрядцев. Главным семейным предприятием рода купцов-старообрядцев была текстильная Никольская мануфактура — её купил основатель династии Савва Морозов.

Он был крепостным у помещиков по фамилии Всеволжские и начал развивать собственный бизнес ещё до того, как стал вольным. В 1797 году Савва основал шёлкоткацкую мастерскую в Зуеве (ныне Орехово-Зуево). К 1821 году он накопил 17 000 рублей — столько стоила его вольная — и стал свободным человеком.

К началу XX века годовой оборот бизнеса Морозовых составлял более 100 млн царских рублей, а прибыль — 25% от выручки. Репутации промышленников можно было позавидовать. Их современник Павел Рябушинский вспоминал: «Морозовский товар можно было брать с закрытыми глазами: самые подозрительные и недоверчивые восточные люди к этому привыкли». Самый известный представитель клана: в конце XIX века дело подхватывает Савва Морозов (младший). Он отличался прогрессивными взглядами: учился в Кембридже и изучал текстильную промышленность в Манчестере.

После возвращения на родину он модернизировал Никольскую мануфактуру: привёз английские станки, частично отменил штрафы для рабочих и первым в России заменил 12-часовой рабочий день на 9-часовой. Процесс модернизации был непростым. Некоторые предложения молодого промышленника встречали неодобрительную реакцию в его семье: например, мать Саввы, Мария Фёдоровна, владевшая контрольным пакетом паёв мануфактуры, из религиозных соображений боялась проводить электричество, но затем уступила упрямому сыну.

Савва Морозов

wikipedia.org

Благодаря преобразованиям производство росло. Савва Морозов как директор мануфактуры получал 250 000 царских рублей в год (сегодня это примерно миллион рублей). Для сравнения, министр получал 25 000. За десять лет работы капитал Саввы составил 2,5 млн царских рублей, или чуть больше 12 млн российских. Савва Морозов прославился и как меценат.

Также он отличался революционными взглядами и спонсировал, например, газеты «Искра» и «Борьба», а ещё увёл у своего родственника жену. Такой образ жизни и мыслей казался консервативным и религиозным Морозовым неприемлемым. Из-за экстравагантного поведения и взаимного непонимания семья отстранила Савву от управления Никольской мануфактурой. Пошли слухи о его безумии.

В 1905 году в Каннах Савва наложил на себя руки в гостиничном номере. Его состояние унаследовала вдова Зинаида.

Что случилось с семьёй и деньгами: часть семьи эмигрировала, часть решила остаться в СССР. Например, так поступила одна из родственниц Саввы Маргарита Морозова — это она передала одну из коллекций семьи Третьяковской галерее. Имущество Морозовых национализировали. После этого в Москве появился Морозовский музей.

Коллекция музея затем будет разделена между Эрмитажем и ГМИИ им. А. С. Пушкина. На конфискованной даче Морозовых в Горках поселился Владимир Ленин.

Реклама А. Ф. Второва. Екатеринбург

wikipedia.org

3-е место: Второвы

Состояние: более $720 млн

Активы: десятки компаний и банков, в том числе торговое товарищество «А. Ф. Второв и сыновья», Московский промышленный банк, заводы ЗИЛ и «Электросталь», акционерное общество «Поставщик», а также Донецко-Юрьевское металлургическое общество. Откуда капиталы: банковское дело, промышленные предприятия, кредиты, торговля.

О семье: Второвы — уроженцы города Лух в Костромской губернии. К концу XIX века семья уже была состоятельна: её капитал равнялся 13,6 млн рублей (в пересчёте на сегодняшний курс — больше 65 млн). Его владелец Александр Второв начинал обычным подрядчиком и получил возможность развивать своё дело, скорее всего, после удачной женитьбы на дочери купца. Переехав из Костромской губернии в Сибирь, Второв прошёл путь от купца 3-й гильдии до 1-й, открыл в Иркутске розничные магазины «второвские пассажи» и вошёл в историю как «отец русских супермаркетов».

Магазин торгового дома «А. Ф. Второва сыновья». Екатеринбург

Самый известный представитель клана: Николай Второв, которого прозвали «сибирским американцем» и «русским Морганом» (в честь известного американского банкира) за хватку и предпринимательский талант. Он приумножил почти в четыре раза наследство отца. Его брат Александр также развивал семейное дело и, как и отец, удачно женился на состоятельной наследнице — дочери водочного короля, предпринимателя Петра Смирнова. Во время Первой мировой войны Второвы работали на оборонную промышленность: открыли три завода по производству гранат и шили форму для военных по эскизам Васнецова и Коровина.

Что случилось с семьёй и деньгами: 20 мая 1918 года Николая Второва убили в его кабинете при невыясненных обстоятельствах. «Его похороны, с разрешения Советской власти, были последним собранием буржуазии», — писал историограф русского купечества Павел Бурышкин. Семья погибшего промышленника эмигрировала. Их дома, фабрики, заводы и банки национализировали. В особняке Второва в Москве, известном как Спасо-Хаус, с 1933 года располагается резиденция посла США. Праздники, проходившие в особняке, стали прообразом знаменитого Бала Сатаны в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Юсуповский дворец в Москве, 1890е, после перестройки Николаем Султановым.

2-е место: Юсуповы

Состояние: более $10 млрд

Активы: 262 тысяч га земли, 23 имения, а также дачи и дома. Недвижимость семьи оценивалась почти в 22 млн царских рублей. Известно, что Юсуповы хранили чуть больше 3 млн рублей в ценных бумагах и обладали коллекцией ювелирных украшений.

В отличие от многих других дворян, князья Wowремя поняли дух времени и в 1818 году открыли фарфоровый завод, Купавинскую суконную фабрику и другие производства. Откуда капиталы: доходы от имений, заводов и фабрик, удачные вложения. О семье: по легенде, предок князей — один из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда.

Начало княжескому роду Юсуповых было положено в эпоху Ивана Грозного: один из правнуков бея Ногайской Орды Юсуфа-мурзы принял православие, став из Абдула-мурзы Дмитрием Юсуповым. Его потомки занимали важное место при дворе и всегда были близки к семье Романовых.

Юсуповы были так богаты, что их можно сравнить с домом Ланнистеров из «Игры престолов», члены которого, по преданию, даже испражнялись золотом. Князь Гавриил Романов, с детства привыкший к дворцам и роскоши, восхищался: «Мы как-то обедали у Юсуповых. Они жили по-царски. За стулом княгини стоял расшитый золотом татарин и менял ей блюда».

Самый известный представитель клана: Феликс Юсупов, один из убийц Григория Распутина и муж княжны Ирины Александровны Романовой. Что случилось с семьёй и деньгами: капитал семьи национализировали, Феликс и его жена Ирина уехали за границу. В Париже супруги на деньги от продажи фамильных драгоценностей открыли дом моды Irfé. Бизнес вскоре загнулся.

Поправить свои дела Феликсу помог случай: в 1932 году студия Metro-Goldwyn-Mayer в Голливуде сняла картину под названием «Распутин и императрица». По сюжету жена Феликса была любовницей Распутина, а расправа над одиозным старцем произошла из ревности.

Феликс Юсупов подал в суд на студию и обвинил её в клевете. В итоге он выиграл дело и получил 25 000 фунтов компенсации. А в Голливуде с тех пор стали включать в титры фильмов дисклеймер «Все события и персонажи вымышлены».

1-е место: Романовы

Состояние: $300 млрд. Активы: 8,6 млн га земель в 50 губерниях, 134 млн га земель (в личной собственности Николая II), девять дворцов в Санкт-Петербурге и столько же в Москве, ювелирные изделия, в том числе 54 яйца Фаберже, большая императорская корона стоимостью около $52 млн, ценные бумаги и другое движимое и недвижимое имущество.

Царская семья в 1913 г., великая княгиня Ольга Николаевна, великая княгиня Мария Николаевна, Николай II, царица Александра Фёдоровна, великая княгиня Анастасия Николаевна, царевич Алексей Николаевич и великая княгиня Татьяна Николаевна.

Откуда капиталы: наследство, доходы от земель и банковских вложений. О семье: Романовы — русский боярский род, который пришёл к власти в 1613 году после Смутного времени. Родоначальником считают Андрея Кобылу, чей отец приехал в Россию в конце XIII века. Ранее, вероятнее всего, семья жила в Литве.

Прямая ветвь династии прервалась после смерти дочери Петра Великого императрицы Елизаветы Петровны. С 1762 года престол перешёл к семье Гольштейн-Готторпских, но императорский дом сохранил фамилию Романовых.

В 1894 году короновали императора Николая II Романова — последнего российского монарха. Семья царя не отличалась излишней любовью к роскоши, но позволяла себе капризы: например, в Царском Селе держали слона. Содержание животного было не таким дорогим: на это уходило 18 000 рублей в год (чуть больше 100 000 рублей в переводе на нынешние деньги).

Тем не менее Николая критиковали за «милое чудачество». После отречения императора слона застрелили. Самые известные представители клана: Николай II, его жена императрица Александра Фёдоровна, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, а также цесаревич Алексей.

Что случилось с семьёй и деньгами: согласно декрету Совнаркома, всё перешло в распоряжение РСФСР, а царя и его родных казнили 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Во время расстрела пули рикошетом отскакивали от драгоценностей на одежде царевен и жертв пришлось добивать штыками. У убитых нашли при себе бриллианты, платиновые серьги, а также тринадцать крупных жемчужин.

Гроот Георг Кристофор. Портрет А.Н.Демидова. 1741-1745 гг. Холст, масло. Нижнетагильский музей-заповедник

Бонус: семья Демидовых

Это ещё один богатейший клан дореволюционной России. «Секрету фирмы» не удалось найти оценок капиталов семьи на конец XIX — начало ХХ веков, но Демидовы также достойны попасть в список самых состоятельных родов империи. Активы: усадьбы, дворцы, нижнетагильские заводы по изготовлению железа и фабрика на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Откуда капиталы: наследство, доходы от земель и заводов. О семье: Демидовы были богатейшими российскими промышленниками. Семья приобрела известность ещё в XVIII веке, во времена горнопромышленника Акинфия Демидова. Его называли «некоронованным королём» Урала и человеком «крови и железа».

Он был настолько богат, что в 1715 году подарил наследнику престола Петру Петровичу 100 000 рублей. Эта сумма равна жалованию полководца петровских времён за десять лет службы.

Последующие поколения семьи Демидовых занимались приумножением богатства и вошли в историю как родственники Бонапартов: в 1841 году Анатолий Демидов женился на племяннице французского императора Матильде. Он так восхищался историей Наполеона, что купил его резиденцию на острове Эльба.

Чем выше поднимались Демидовы в российском обществе, тем меньше интересовались своей металлургической империей на Урале. В итоге к концу XIX века богатства семьи были обеспечены в основном заслугами предков. Окончательно передовые позиции семья потеряла из-за Первой мировой войны: большинство рабочих мобилизовали, заказов стало меньше, и заводы начали простаивать. Ещё до начала революции 1917 года Демидовы потеряли контроль над семейным бизнесом: их капитал в деле составлял не более 24% от общей суммы.

Самый известный представитель клана: Павел Демидов. Он удачно купил паи в разорившихся Никитинском и Александровском заводах в Тагиле, став их фактическим хозяином. За семь лет управления новым делом Демидов заработал не менее 910 000 царских рублей. Главным недостатком Павла была любовь к азартным играм. Незадолго до смерти в 1882 году он проиграл 600 000 рублей в Монако.

Что случилось с семьёй и деньгами: капитал семьи был национализирован. Семье не пришлось эмигрировать, так как на момент революции 1917 года Демидовы в основном проживали за границей. *Данные о размерах капитала семей приблизительные — нужно учитывать погрешности при переводе царских рублей в доллары. Мы пользовались системой подсчёта, предложенной Forbes.

Согласно данным журнала, золотой рубль в начале XX века был эквивалентен примерно $12 по курсу на 2017 год. В среднем курс доллара США в 2017 году равнялся 58 рублям). Фото: wikipedia.org

Источник: secretmag.ru

25 самых богатых людей в царской России

Богатство и жажда денег никогда не были в русской культуре на первом месте, но сверхбогатые люди при этом были. Вспоминаем самых-самых.

1. Аника Строганов (1488-1570)

Аника Строганов в годы правления Ивана Грозного был самым влиятельным русским предпринимателем. Он контролировал северную торговлю с Англией, осваивал земли, торговал пушниной, развивал солевую промышленность и был одним из организаторов экспедиции Ермака.

2. Акинфий Демидов (1678-1745)

Акинфий Демидов был самым успешным промышленником своего времени, меценатом, основателем горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири. К концу жизни Акинфий Никитич имел 25 заводов, на которых было занято 23755 душ мужского пола (в среднем по 1000 человек на 1 завод). Нижнетагильский завод, главное детище Демидова, работает и сегодня.

3. Савва Яковлев (1712-1784)

Савва Яковлев, урожденный Собакин, был сыном мещанина, но добился своей деятельностью дворянства. Начинал он с продажи телятины у Летнего сада, где был замечен Елизаветой Петровной. В итоге он стал поставщиком двора, а благодетельство императрицы открыло ему дорогу в бизнес. Уже при Екатерине, с 1766 по 1779 годы Яковлев покупает 16 и строит 6 заводов на Урале. Его обогащение по темпам и методам не имело аналогов в русской истории.

4. Григорий Потемкин (1739-1791)

Григорий Потемкин был не просто фаворитом Екатерины Второй, но и её тайным мужем. При этом Потемкина нельзя назвать альфонсом. Он успешно командовал русской армией во время войны с Турцией 1787 — 1791 годах, осуществлял присоединение к России и освоение Крыма, основал там несколько городов и фактически создал российский Черноморский флот. Императрица пожаловала Потёмкина колоссальными земельными владениями в Новороссии, которые сделали его богатейшим человеком России.

5. Григорий Орлов (1737-1808)

Участник госпереворота по свержению Петра III, Григорий Орлов сразу после воцарения императрицы Екатерины II получил щедрую награду — богатые поместья, деньги, графский титул. Его называли первым из «орлов» Екатерины, но к 1771 году он перестал быть первым. В этом же году он был послан в охваченную эпидемией чумы и бунтом Москву и хорошо справился с организацией мер по урегулированию ситуации.

6. Василий Перлов (1784 – 1869)

Перловы — «чайные короли» России. Самому успешному из них, Василию, удалось завоевать не только российский чайный рынок, но и покорить Европу. Он был одним из первых, кто начал фасовать сортовой чай, а доставку его из Китая осуществлять сухопутным путем, отчего качество продукта всегда было на высоте.

В 1860 году Василий Алексеевич открыл под своим именем фирму — Товарищество чайной торговли «Василий Перлов с сыновьями». Фирмой были открыты чайные магазины торгового дома в Вене, Берлине, Париже и Варшаве.

7. Самуил Поляков (1837-1888)

Промышленник и меценат, Поляков сделал себе состояние во время раздачи железнодорожных концессий. По отзыву Сергея Витте, Самуил Соломонович Поляков был «наиболее прославившимся из железнодорожных тузов». Он активно строил железные дороги, открывал училища и щедро жертWowал на развитие образования. Состояние братьев Поляковых на 1913 год оценивалось в 49,5 млн золотых рублей ($544 миллиона по курсу 2000 года).

8. Павел Третьяков (1832-1889)

Меценат, предприниматель и коллекционер живописи Павел Третьяков осуществил свою мечту — составил коллекцию произведений русской школы, чтобы «нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в. полезных учреждениях». Его картинная галерея, открытая для всех горожан «без различия рода и звания» стала одним из крупнейших музеев Европы. Состояние Третьякова к моменту его смерти оценивалось в 3,8 млн рублей.

9. Лев Кноп (1821-1894)

В России XIX века была присказка «Где церковь, там и поп, где фабрика — там и Кноп». Появилась она не на пустом месте — основатель торгового дома «Л. Кноп» был пайщиком более 100 предприятий. «Хлопчатобумажный король», как называли Льва Кнопа, по мнению современников, добился больших успехов отчасти «благодаря своему желудку и способности пить, сохраняя полную ясность головы». Состояние Кнопа в 1913 году оценивалось в 15-120 млн рублей ($187 млн по курсу 2000 года).

10. Петр Смирнов (1831-1898)

Петр Арсеньевич Смирнов, основавший свой завод в 1862 году, был настоящим «водочным королем» России. Налог, который поступал в казну с его предприятия, равнялся половине довоенного бюджета российской армии. Cтоимость произведенной за год продукции достигала 17-20 млн. рублей. Состояние самого водочного магната оценивалось в 8,7 млн рублей ($ 95,7 млн по курсу 2000 года).

11. Козьма Солдатёнков (1818-1901)

Старообрядец, фабрикант и предприниматель Козьма Солдатёнков был одним из самых ярких и неординарных людей своего времени. За богатое и щедрое покровительство искусствам он получил прозвище «Козьма Медичи». Его состояние в 1901 году равнялось 8 миллионам рублей ($88 по курсу 2000 года).

12. Гаврила Солодовников (1826-1901)

Московский купец и домовладелец, владелец универсама «Пассаж» на Кузнецком мосту, Гаврила Гаврилович Солодовников больше 95% своего многомиллионного наследства отдал на общественные нужды. Не умевший толком писать, он щедро жертWowал на искусство. На церемонии закладки Московской консерватории с криком «Да будет музыка!» Солодовников бросил в бетон 200 серебряных рублей. Его состояние в 1901 году оценивалось в 21 млн рублей ($231 млн по курсу 2000 года).

13. Алексей Алчевский (1835-1901)

За 40 лет работы Алексей Кириллович Алчевский создал крупнейшие горнопромышленные предприятия на Донбассе и несколько банков, например, одно из первых в стране Общество взаимного кредита, а в 1871-м — первый российский акционерный ипотечный банк. В кризис 1901 года, получив от правительства отказ в ссуде, Алчевский бросился под поезд (по одной из версий, он был убит). Его состояние на тот момент оценивалось в 12-30 млн рублей ($187 млн по курсу 2000 года).

14. Савва Морозов (1862-1905)

Савву Морозова называли «купеческим воеводой», но он стал известен благодаря меценатской деятельности. Морозов строил театры, поддерживал художников, писателей, студентов и рабочих. Одному только МХАТу он пожертWowал около полумиллиона рублей. Умер Савва Морозов 26-го мая 1905-го года. По официальной версии, причина смерти — самоубийство: Морозов покончил с собой выстрелом в грудь.

Состояние династии Морозовых в 1914 году оценивалось в 40 млн рублей ($440 млн по курсу 2000 года).

15. Гораций Гинцбург (1833-1909)

Благодаря связям с крупнейшими финансистами Европы (Гинцбурги породнились с самими Ротшильдами), их банк к 1860-му стал одним из крупнейших в России. Его глава Гораций Гинцбург инвестировал в страховое дело, золотые прииски, железные дороги, пароходство, сахарные заводы. После 1892 года Гораций Гинцбург стал заниматься золотодобычей. Он возглавил, а затем установил контроль над богатейшим Ленским золотопромышленным товариществом. Состояние Гинцбургов в 1914 году оценивалось в 25 млн рублей ($275 млн по курсу 2000 года).

16. Александр Манташев (1842-1911)

Тифлисский армянин Александр Манташев был одним из «нефтяных королей» Закавказья, крупным акционером ведущих нефтяных компаний. В 1897-1909 годах он финансировал строительство самого длинного в мире 835-километрового нефтепровода Баку — Батум. На начало ХХ века состояние Мантшева оцнивалось в 10 млн рублей ($110 млн по курсу 2000 года).

17. Илларион Воронцов-Дашков (1837-1916)

Личный друг Александра III, создатель тайной монархической организации «Священная дружина», герой войн, генерал-адъютант Воронцов-Дашков был одним из крупнейших российских землевладельцев (около 485 000 десятин земли) и успешным промышленником. Среди прочего он занимался и нефтью. Его состояние на начало ХХ века оценивалось в 15 млн рублей ($165 млн по курсу 2000 года).

18. Семен Абамалек-Лазарев (1857-1916)

Князь, промышленник, археолог, крупный землевладелец, горнозаводчик, Семен Абамалек-Лазарев был очень разносторонним человеком, и одним из самых богатых людей России начала ХХ века. Ему принадлежало несколько вилл в Италии и особняк в Санкт-Петербурге. Состояние магната в 1914 году оценивалось в 50 млн рублей (550 млн по курсу 2000 года).

19. Савва Мамонтов (1841-1918)

История Саввы Мамонтова показательна, высока и трагична. Наследник большого состояния, Савва Мамонтов предпринимательством интересовался мало — его больше влекло искусство. После неудач с ведением «железнодорожного бизнеса» Савва Мамонтов оказался в Таганской тюрьме. Его имущество было распродано почти полностью. Злополучная железная дорога ушла за бесценок в государственную собственность, часть акций досталась другим предпринимателям, в том числе родственникам Сергея Витте.

20. Николай Второв (1866-1918)

Состояние иркутянина Николая Второва в 1914 году составляло 60 млн рублей ($ 650 млн по курсу 2000 года). Его называли «сибирским американцем» и «русским Морганом». Он скупал банки и строил заводы. Им были основаны первые в России фабрики химических красителей, завод «Электросталь», Московское товарищество автомобильного завода «АМО» (совместно с Рябушинскими, ныне ЗИЛ).

В войну заводы Второва работали на «оборонку». В мае 1918-го Николай Второв был убит при невыясненных обстоятельствах. В его московском особняке сделали резиденцию американского посла («Спасо-Хаус»).

21. Павел Рябушинский (1871-1924)

Представитель знаменитой династии Рябушинских, Павел Павлович занимался предпринимательством и банковской деятельностью, строил фабрики и активно участWowал в политической жизни России. В 1920 году он эмигрировал во Францию. В 1914 году состояние Рябушинских оценивалось в 25-35 млн рублей ($330 млн по курсу 2000 года).

22. Николай Балашов (1840-1931)

К началу XX века обер егермейстер и член Государственного совета Николай Петрович Балашов с сыновьями Петром и Игорем обладал одной из крупнейших в стране земельной собственностью — 526 000 десятин земли. Они могли бы жить безбедно, ничего не делая, но у них ещё были десятки предприятий по всей стране. Их состояние на начало ХХ века оценивалось в 15 млн рублей ($165 млн по курсу 2000 года).

23. Борис Каменка (1855-1942)

Банкир Борис Каменка с 1910 года возглавлял Азовско-Донской банк, который при нем стал четвертым в рейтинге коммерческих банков Российской империи. Также Каменка активно участWowал в деятельности Еврейского колонизационного общества, созданного для организации переселения евреев в Америку. В 1914 году состояние банкира оценивалось в 40 млн рублей ($440 млн по курсу 2000 года).

24. Степан Лианозов (1872-1949)

Армянин Степан Лианозов был российским промышленником, меценатом и политическим деятелем, а также крупнейшим нефтяным магнатом России XX века. В 1912 году Степаном Лианозовым в Лондоне была создана «Русская генеральная нефтяная корпорация» («Russian General Oil Corporation», сокращенно «Ойль») с основным капиталом в 2,5 млн фунтов стерлингов. Благодаря действиям Лианозова, нефтяной сектор Баку стал привлекательным для иностранцев. В 1915 году состояние магната оценивалось в 10 млн рублей ($110 млн по курсу 2000 года).

25. Феликс Юсупов (1887-1967)

Феликс Юсупов был одним из самых богатых людей в России в начале ХХ века. В 1900 году стоимость имений, дач и домов Юсуповых составляла 21,7 млн рублей, антрацитового рудника – 970 000 рублей, сахарного завода – 1,6 млн рублей, картонной и бумажной фабрик – 986 тысяч рублей. К 1914 г. Юсуповы имели на 3,2 млн рублей ценных бумаг. Однако Феликс Юсупов остался в истории не как богач, а как убийца Распутина.

Источник: spetsialny.livejournal.com