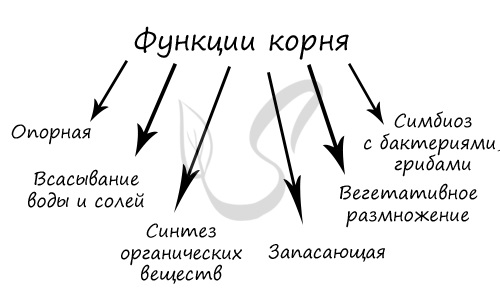

- Опорная функция — закрепляет растение в почве (заякоривание)

- Всасывание воды и растворенных в ней минеральных веществ из почвенного раствора

- Синтез органических веществ — в клетках корня происходит образование важных для растения соединений (алкалоиды, гормоны, аминокислоты)

- Запасание питательных веществ — корень накапливает крахмал, масла

- Вегетативное размножение — может осуществляться частями корня

Иногда на корнях закладываются придаточные почки — так называют почки, которые закладываются вне типичных мест развития почек (вне пазухи листа и верхушки побега). Из них прорастают побеги, часто называемые корневой порослью или корневыми отпрысками.

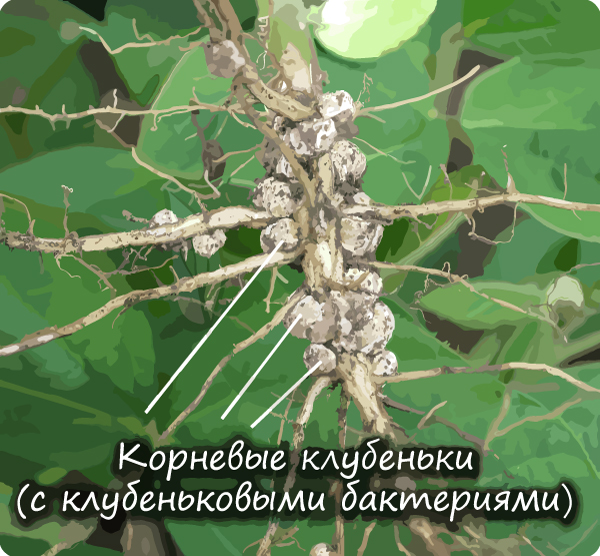

Клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии объединяются на корнях в особые образования — клубеньки. Эти бактерии способны преобразовывать атмосферный азот (молекулярное вещество) в азотсодержащие сложные вещества, которые усваиваются растениями. С мицелием грибов корень образует симбиоз, который называется микориза (или грибокорень).

Skyrim — Я Хочу Вложить Деньги В Твое Дело! Интересное в Скайрим!

Корневая система и происхождение корней

-

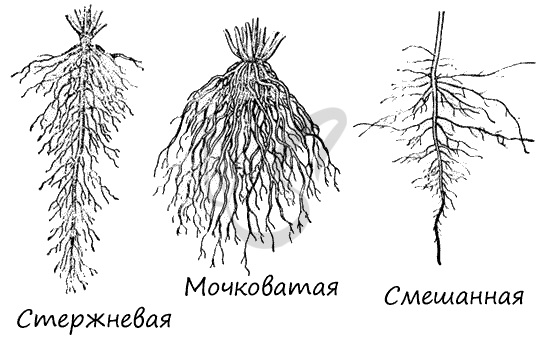

Стержневая корневая система

Хорошо выражен, развит главный корень, выделяется на фоне остальных корней. Боковые и придаточные корни не выделяются, занимают по отношению к главному подчиненное положение. Характерна для двудольных растений: клевера, одуванчика лекарственного, лопуха большого.

Главный корень не развит или быстро отмирает, преобладают придаточные корни, растущие от побега. Корни равнозначны между собой. Мочковатая система характерна для большинства однодольных растений: лук репчатый, злаки. Для некоторых двудольных: подорожник большой, лютик едкий.

Можно отличить главный корень, он выделяется по размеру. Однако, хорошо развиты множественные придаточные и боковые корни. Смешанная корневая система характерна для клубники, земляники.

Зоны корня

Зоны корня являются отражением его роста и развития. Я всегда говорю учениками, что воображение — это самое важное. Представьте корень, растущий вглубь почвы. Он сталкивается со множеством проблем и задач, которые зоны корня помогают решать. По мере роста вглубь, зоны корня сменяют друг друга в направлении роста.

Итак, какие же зоны корны выделяют?

-

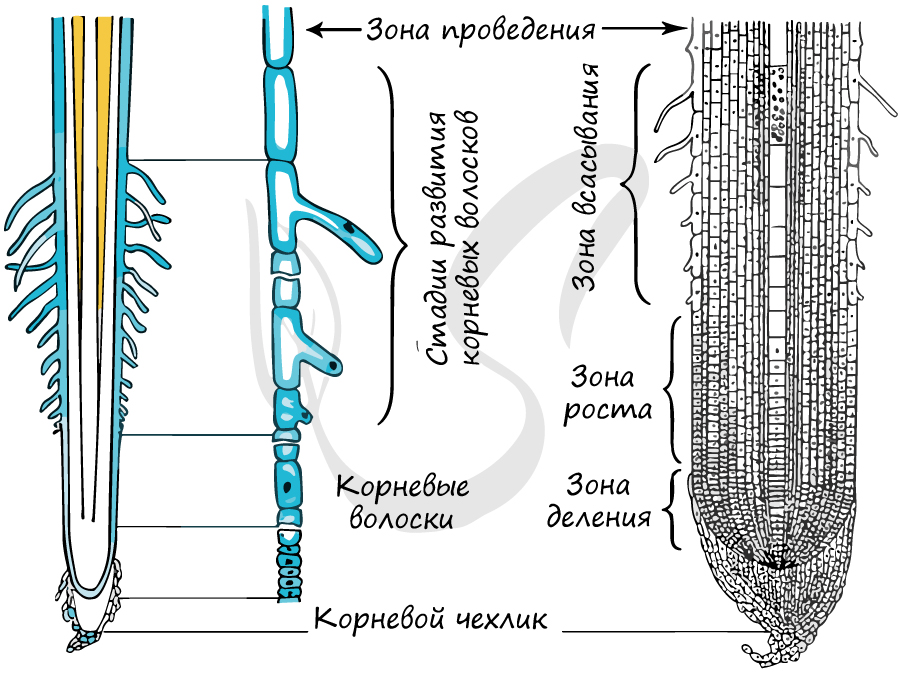

Зона размножения (деления)

Это зона представлена мелкими, быстро делящимися клетками верхушечной (апикальной) меристемы, расположенной на верхушке конуса нарастания. Такие молодые клетки особенно уязвимы, поэтому с целью защиты зону размножения покрывает корневой чехлик. Его клетки постоянно погибают от соприкосновения с почвой, образуя слизистый чехол, способствующий росту корня вглубь почвы и снижающий трение о почву.

Корневой чехлик у злаковых растений образуется из меристематических клеток, совокупность которых называется калиптрогеном. У двудольных растений имеется дерматокалиптроген, из которого помимо корневого чехлика развивается протодерма, из которой далее дифференцируется ризодерма (эпиблема).

Лучшая часть The Elder Scrolls | Morrowind vs Oblivion vs Skyrim | САМОЕ подробное сравнение

В этой зоне поделившиеся «молодые клетки — взрослеют», набирают цитоплазматическую массу, увеличиваются в размерах. Именно за счет их роста зона деления корня проталкивается вглубь почвы, что и обеспечивает рост корня.

Здесь происходит дифференцировка клеток, формируются основные типы тканей. Клетки ризодермы (эпиблемы) образуют корневые волоски — волосовидный вырост. Важно отметить, что корневой волосок это вырост одной клетки. Однако клеток очень много, и в совокупности все их корневые волоски существенно увеличивают площадь всасывания корня.

Врастая в почву, корневые волоски выполняют одну из важнейших функций корня — всасывание воды и растворенных в ней минеральных солей из почвенного раствора. По длине зона всасывания занимает 1-1,5 см.

По мере роста корня вглубь почвы корневые волоски отпадают, когда-то активная зона всасывания теперь становится другой крайне важной зоной — проведения. По протяженности зона проведения корня превосходит все остальные: она тянется вплоть до корневой шейки — места перехода корня в стебель, достигает десятков сантиметров.

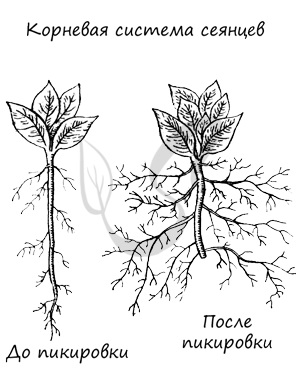

Пикирование (пикировка) корня

Это удаление верхушки главного корня вместе с зоной размножения. Таким образом садоводы останавливают рост главного корня и стимулируют развитие боковых и придаточных корней, корневая система получается разветвленной, и растение дает хороший урожай.

Корневое дыхание

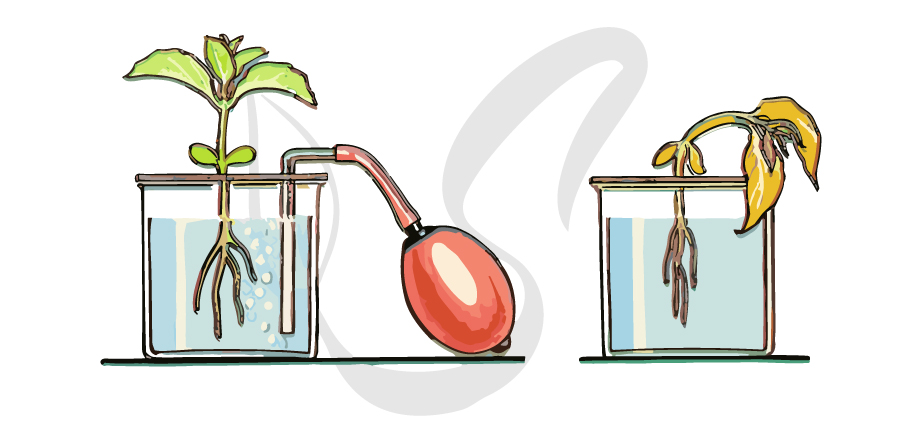

В корнях идет процесс дыхания, подобно тому, как и в других органах. Для нормального роста и развития к корню должен поступать свежий воздух, содержащий кислород. При плохой структуре почвы ее насыщение водой приводит к настоящему кислородному голоданию корней — асфиксии, и далеко не все растения устойчивы к этому явлению. Есть виды, которые совершенно не переносят затоплений и требуют хорошей аэрации почвы — дуб черешчатый, бук.

Отметьте для себя важность аэрации корней растения, посмотрев на следующий опыт. С помощью груши в левой части рисунка в воду накачивают воздух, частично растворяющийся в воде — корни получают кислород, растение развивается. Справа корневое дыхание затруднено, развитие растения замедлено, и, если асфиксия корней продолжится, растение погибнет.

Видоизменения корней

Запасающий орган, в котором складируется крахмал, сахароза, белки, клетчатка, минеральные соли. Формируется корнеплод из главного корня и основания стебля побега. Корнеплод характерен для двулетних растений: свеклы, петрушки, брюквы, моркови.

В первый год жизни у них формируется корнеплод с запасом питательных веществ, к осени надземная часть отмирает. Следующей весной растение «оживает» именно благодаря запасу веществ в корнеплоде с прошлого года. На второй год растения плодоносят и цветут, после чего отмирают полностью.

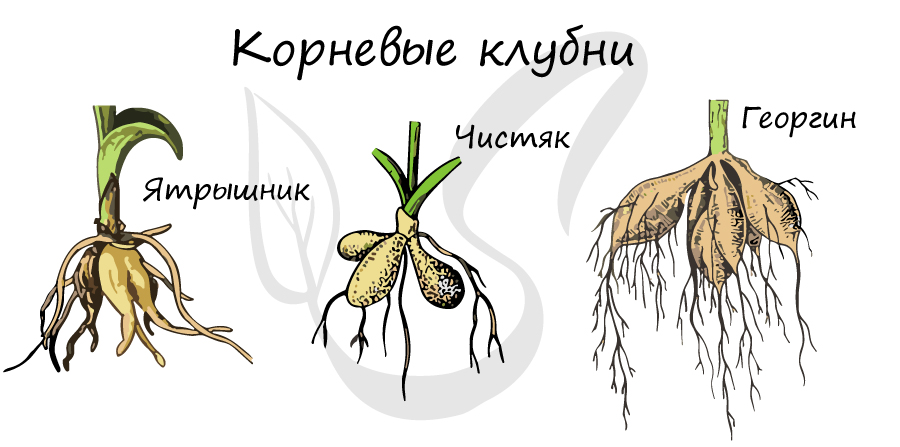

Представляют собой видоизменения боковых и придаточных корней. Выполняют запасающую функцию. Внешне утолщены и напоминают клубни. Имеются у чистяка, ятрышника, георгина, батата (сладкий картофель).

Некоторые растения образуют корни в воздушной среде. Воздушные корни встречаются у лиан и эпифитов, растущих в условиях тропиков, где воздух настолько влажный, что из него в буквальном смысле можно всасывать воду, что и делают воздушные корни. Многослойная покровная ткань воздушных корней подобно губке впитывает воду из влажного воздуха. Имеются у тропических папоротников, орхидеи, монстеры.

Слово эпифиты происходит от греч. ἐπι- — «на» и φυτόν — «растение», так обозначают растения, прикрепленные или произрастающие на других растениях, при этом совершенно не получающие от них питательных веществ, то есть явление паразитизма исключается.

Это видоизмененные придаточные корни, выполняющие опорную функцию. Они прикрепляют растения к объектам окружающей внешней среды: стволам деревьев, фасадам зданий, корни прицепки помогают занять растению наиболее благоприятное с точки зрения освещенности место. Яркий примеры — плющ, ваниль.

Видоизмененные придаточные одревесневшие корни, растут на стволах и ветвях до почвы, у ее поверхности сильно разветвляются, тем самым «подпирая» растение. Придают опору растению и его ветвям, закрепляют его в почве. Встречаются у тропических растений: баньян, фикус.

Формируются у растений, произрастающих в воде или на болоте, в качестве механизма адаптации к недостаточному снабжению корней воздухом. Они приподнимаются над поверхностью воды и поглощают воздух. Такие корни имеет болотный кипарис (таксодиум).

Образуются на стволах деревьев для опоры. Могут поддерживать ствол дерева над уровнем воды при затоплениях, укрепляют растение в иле или песчаном грунте приливной полосы морских побережий. Имеются у пандануса.

Видоизменения корней растений-паразитов, с помощью которых они высасывают питательные вещества из клеток растения-хозяина. Эти корни внедряются в стебли других растений и поглощают их соки: воду, растворенные в ней минеральные вещества, органические вещества. Имеются у повилики и заразихи. У омелы, погремка тоже имеются корни-присоски, но они всасывают только воду и растворенные в ней соли.

Бактериальные клубеньки представляют собой видоизмененные боковые корни, которые образуются в результате симбиоза растения и азотфиксирующих бактерий.

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник: studarium.ru

Что такое стержневой корень?

Стержневая корневая система(аллоризная) — корневая система, у которой хорошо развит главный корень по сравнению с боковыми корнями. Главный корень имеет форму стержня, отсюда и пошло название для такой корневой системы — стержневая.

- Как отличить стержневую корневую систему от мочковатой?

- Где можно найти стержневые корни?

- Какую функцию выполняет стержневой корень?

- Чем отличаются Мочковатые корни от стержневых?

- Что характерно для стержневой корневой системы?

- Какие растения относятся к стержневой корневой системе?

- Как вымочить стержневой корень?

- Где найти собачий корень?

- Кто нападает на Нелота?

- Как называют стержневой корневой системой?

- Какие бывают виды корней?

- Что выделяет корень?

- Как избавиться от стержневой мозоли?

- Как называются корни которые образуются на стебле?

- Что такое стержневая и мочковатая?

- Какие деревья имеют стержневую корневую систему?

- Какие корни в Мочковатой корневой системе?

- Кто имеет Мочковатую корневую систему?

- Где находится боковые корни?

- Какие корни растущие от главного корня?

- Где найти Спригганов?

- Что называется главным корнем?

- Как растут корни?

- Где находится главный корень?

- Чем различаются корневые системы растений?

- Чем отличаются корневые системы?

Как отличить стержневую корневую систему от мочковатой?

При этом на них образуются боковые корни. Стержневая корневая система состоит из одного главного и множества боковых корней. Такая корневая система имеется у одуванчика, щавеля, моркови, свёклы и др. Мочковатая корневая система образована придаточными и боковыми корнями примерно одинаковых размеров.

Где можно найти стержневые корни?

- Снять с трупа сприггана.

- Покои архимага в Коллегии Винтерхолда.

- Один стержневой корень в алхимической комнате (2 этаж) Зала поддержки Коллегии Винтерхолда.

- Один стержневой корень в форте Санград возле камина.

- Два стержневых корня в храме Призывателей Ночи, в алхимической комнате.

Какую функцию выполняет стержневой корень?

Стержневая корневая система, в отличие от мочковатой, имеет хорошо выраженный главный корень, благодаря чему растение хорошо держится в земле за счёт проникновения корня в глубь почвы. Мочковатая корневая система имеет много ответвлений, что в свою очередь расширяет площадь корней для всасывания нужных веществ.

Чем отличаются Мочковатые корни от стержневых?

Стержневая корневая система имеет один главный корень, обычно отличающийся от остальных. Мочковатой корневой системе характерно множественное разветвление корней.

Что характерно для стержневой корневой системы?

Для стержневой корневой системы характерны следующие особенности: состоит из одного главного и множества боковых корней главный корень недостаточно развит или быстро отмирает состоит из нескольких главных и множества боковых корней

Какие растения относятся к стержневой корневой системе?

Стержневая система имеет хорошо развитый главный корень, который развивается из зародышевого и ветвится за счет боковых корней. Главный корень способен проникать на значительную глубину. Представители стержневой системы: клен, цикорий, свекла, морковь, одуванчик.

Как вымочить стержневой корень?

Добыв со спригганов или купив у алхимиков стержневые корни, следует отправиться к Верховью Харстрада, где придётся сразиться с уровневым спригганом и затем войти в пещеру за водопадом. Там будет поджидать ещё один спригган. У входа нужно окунуть стержневые корни в воду.

Где найти собачий корень?

Местонахождение Наибольшая концентрация: вокруг Фолгунтура и пещеры Сосновый Пик.

Кто нападает на Нелота?

На Нелота нападает неизвестный убийца. Он дал мне кольцо, которое установило источник атак — сердечный камень в могиле Илдари Саротрил. Нелот предполагает, что его бывшая ученица всё еще жива и ищет его смерти.

Как называют стержневой корневой системой?

Стержневая корневая система(аллоризная) — корневая система, у которой хорошо развит главный корень по сравнению с боковыми корнями. Главный корень имеет форму стержня, отсюда и пошло название для такой корневой системы — стержневая.

Какие бывают виды корней?

Существует четыре вида корней: главные, боковые, придаточные, стержневые. Типов корневых систем бывает только две: стержневая и мочковатая. В стержневой корневой системе бывает два и более главных корней и множества боковых. Мочковатая корневая система представлена множеством придаточных и боковых корней.

Что выделяет корень?

Корни, как и все другие органы растения, дышат. При дыхании клетки корня поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

Как избавиться от стержневой мозоли?

Эффективные методы лечения:

- Аппаратный педикюр, под которым подразумевается высверливание пораженного участка.

- Выжигание лазером — метод, рекомендуемый в наиболее сложных случаях.

- Криодеструкция, подразумевающая обработку воспаленного участка жидким азотом.

Как называются корни которые образуются на стебле?

Придаточные корни (лат. radices adventivae) — корни, отходящие от стебля или, реже, от листьев. У однодольных растений, кроме зародышевого корешка зародыша, при прорастании сразу развиваются из основания стебля придаточные корни.

Что такое стержневая и мочковатая?

Мочковатая корневая система характеризуется наличием нескольких равнозначных корней отходящих от одной точки. Примеры растений (кукуруза, рожь, ячмень). Стержневая корневая система проникает больше вглубь почвы, мочковатая по поверхности. Как добавить хороший ответ?

Какие деревья имеют стержневую корневую систему?

У многих деревьев и кустарников, которых высаживают на дачных участках, в парках и скверах, имеется стержневая корневая система, это: боярышник, вяз, груша, дуб черешчатый, сосна, ясень.

Какие корни в Мочковатой корневой системе?

Мочковатая корневая система — корневая система, представленная в основном придаточными корнями, у которой не выделяется главный корень.

Кто имеет Мочковатую корневую систему?

В целом мочковатая корневая система характерна для подавляющего большинства однодольных. Среди двудольных мочковатая корневая система есть, например, у подорожника. У многих двудольных растений (клевер ползучий. лютик ползучий, живучка ползучая, земляника и др.)

Где находится боковые корни?

Главный корень развивается из зародышевого корешка. Боковые корни возникают на любом корне в качестве бокового ответвления. Придаточные корни образованы побегом и его частями.

Какие корни растущие от главного корня?

Вид корня образуется на стеблях или листьях — это придаточные корни. Главный корень — растет из зародыша семени, боковые корни — растут от главного корня.

Где найти Спригганов?

Места обитания Эти существа — жители лесов. В основном с ними можно столкнуться в особо диких, но красивых местах: в рощах, на полянах, в открытых пещерах, поросших буйной растительностью. Часто в таких местах они находятся в компании сильных животных, таких как медведи.

Что называется главным корнем?

Главный корень — это корень, развивающийся из зародышевого корешка. Придаточными называют корни, образующиеся на стеблях, а у некоторых растений и на листьях. Боковые корни — это корни, отрастающие от главного и придаточного корней.

Как растут корни?

Корень — это орган, который первым вырастает у растения. Когда семя начинает прорастать, то первым растет зародышевый корешок, который развивается в корень растения. При этом он использует питательные вещества семени. Клетки зародышевого корешка делятся и растут, в результате чего корень вытягивается в длину.

Где находится главный корень?

Главный корень развивается из зародышевого корешка семени и играет в растении роль центральной оси подземной части. Придаточные корни растут от побега. Боковые корни образуются на главном и придаточных корнях. Вся совокупность корней растения называется корневой системой.

Чем различаются корневые системы растений?

В ботанике есть два типа корневых систем: стержневая и мочковатая. Стержневая имеет выраженный главный корень, который может проникать на большую глубину. Мочковатая состоит из придаточных корней, главный корень отмирает на начальных этапах жизни растения.

Чем отличаются корневые системы?

Типов корневых систем бывает только две: стержневая и мочковатая. В стержневой корневой системе бывает два и более главных корней и множества боковых. Мочковатая корневая система представлена множеством придаточных и боковых корней. Главный корень всегда отходит от стебля.

- Как войти в личный кабинет теле2 с другого номера?

- Как зарегистрировать новый номер теле2?

Источник: mostalony.ru

Стержневая корневая система

Прежде, чем разбирать виды корневых систем у растений, их особенности, функции, то, каким растениям они свойственны, нужно в первую очередь разобраться в том, что же на самом деле такое корень. Корнем называется подземный орган любых сухопутных растений, от травы до деревьев, от обыкновенного одуванчика или подорожника до фикуса или бамбука. И без корня ни одно растение не может сущестWowать. Причин тому несколько.

Во-первых, корни позволяют растениям питаться, поглощать воду и жизненно важные микроэлементы из почвы, доставляя их к надземной части растения, то есть, к стеблю и листьям (а также к цветкам, если таковые имеются), а у ряда растений в корнях накапливаются запасы этих элементов и минеральных солей, что чрезвычайно необходимо и для простого сущестWowания, и для роста и развития. Во-вторых, благодаря корню растение может закрепиться в почвенном или любом другом субстрате, и держаться на этом месте весь свой жизненный цикл, причём за счёт надёжного сцепления растение может пережить самые неблагоприятные условия.

К тому же, корни могут позволять растениям дотянуться до глубоких почвенных слоёв, где может содержаться вода, чтобы выживать в засушливые периоды. Ещё корни могут синтезировать жизненно важные для растения вещества, осуществлять размножение, но не половое, а вегетативное, вступать в симбиоз с другими живыми существами — от микроорганизмов и грибов до корней других растений. Но ни один корень ни у одного растения не способен осуществлять то, на что способны надземные побеги и их части. Речь идёт о фотосинтезе. У корней по понятным причинам отсутствуют хлоропласты, но корням фотосинтез осуществлять и не нужно, это дело для надземной части растений.

Существует несколько классификаций растительных корней. Сами по себе корни делятся на главный, боковой и придаточный. Главным корнем называется наиболее выделяющийся на фоне других корень, и он отвечает за закрепление растения в почве, а также копит и содержит в себе необходимые микроэлементы и полезные соли.

Этот корень, как и боковые, всегда развивается исключительно под землёй. Что же касается придаточных корней, то они могут вырасти и в почве, и даже над поверхностью почвы, и в отличие от главных корней, они вырастают не из зародышевых корешков, а прямо из побега, в том числе и надземной его части. С боковыми корнями всё проще, ведь они могут отрастать как от главного корня, так и от придаточных корней.

Также выделяют ряд видоизменений корней наподобие корнеплода (о нём, причём непосредственно связанном со стержневой системой, подробнее будет рассказано позже), корнеклубней (корневых шишек), корней-зацепок, ходульных корней, досковидных корней, воздушных (дыхательных) корней, столбовидных корней (корней-подпорок), микоризы и бактериальных клубеньков. Многие из этих видоизменений характерны для конкретных видов растений, так, ходульными и воздушными корнями могут похвастать мангровые деревья. А микоризой называют симбиоз растительных корней с грибными гифами (они могут выполнять функции, схожие с функциями корней у растений).

Ещё одна классификация связана уже с системами корней. В растительном мире корневых систем выделяют преимущественно две: мочковатую и стержневую, а ещё (в отдельных случаях) смешанную. Мочковатую корневую систему формируют придаточные корни (но также и боковые), главный корень в такой системе или поначалу развивается, но через некоторый отрезок времени отмирает, или изначально недоразвит.

У стержневой же системы главный корень, наоборот, развит в высшей степени и прекрасно заметен на фоне остальных (преимущественно боковых) корней. Ведь главный корень вытягивается на дециметры и метры вглубь грунта, и для растения он становится стержнем, что крепко и надёжно держит его в земле. Интересно, что у растений со стержневым типом могут встречаться и придаточные корни, но они играют роль именно вспомогательных придатков малого размера.

Признаки стержневой корневой системы

Одним из основных признаков наличия у растения именно стержневой системы является среда обитания. Растения с такой системой корней могут обитать в засушливых местах. Вообще, немало видов, семейств и целых классов растений, коим свойственна именно стержневой тип, произрастает в разных климатических поясах. Но по некоторым причинам (подробнее о них — далее) именно для засушливых условий больше всего подходит именно стержневая система.

Непосредственно с этим связано и то, что стержневую систему выдаёт очень крупный размер одного определённого корня, являющегося будто бы продолжением наземной части растения, и располагающегося по центру корневой системы. Это главный корень, и размеры у него могут быть поистине впечатляющими. У многих растительных видов — представителей класса двудольных главные корни могут прорастать в значительной степени глубоко в почву. По этой причине такие растения трудно вырвать из земли, и чтобы сделать это, потребуется приложить силу.

Интересно, что главный корень у некоторых растений может видоизмениться с целью накопления запасов питательных веществ, и в результате этого приобретает сильно утолщённую форму и меняет цвет. Такие видоизменения главного корня называются корнеплодами. И корнеплоды встречаются именно у тех растений, у которых система как раз стержневая. Многие корнеплоды пригодны в пищу, в том числе у моркови, свеклы, репы, а потому растения, у которых могут развиться корнеплоды, относятся к сельскохозяйственным культурам.

Особенности стержневой корневой системы

Выше было изложено, что растения со стержневым типом корней встречаются в том числе в тех местах, что подпадают под определение засушливых. И достаточно большая глубина корней, и главного в первую очередь, имеет к этому самое прямое отношение. Корни могут расти и тянуться глубже и глубже в землю, пока не достанут до водоносных почвенных слоёв. То есть, до той части почвы, где однозначно есть влага, не встречающаяся в ближайших к поверхности слоях.

За счёт этого растениям удаётся благополучно переносить неблагоприятные условия, связанные с нехваткой воды. К тому же, главный корень с течением времени может увеличиваться в размерах, и это связано с накоплением запасов поглощённых из почвы минеральных солей и микроэлементов. В том числе поэтому главный корень настолько заметен. У отдельных растений, как упоминалось выше, главный корень видоизменяется, становясь корнеплодом.

Ещё одной особенностью стержневого типа является то, что он может быть ветвистым, хотя некоторая ветвистость свойственна и мочковатому типу. Визуально это может напоминать перевёрнутую и погруженную под землю крону дерева без листвы. Специалисты, кстати, отдельно выделяют ветвистую корневую систему, подчёркивая при этом её связь именно со стержневой системой. Главный корень в ней не выделяется, хотя он может присутстWowать в составе, и основой этого варианта корневой системы являются именно боковые корни. Подобную систему различают у некоторых видов деревьев.

Строение стержневой корневой системы

Вне зависимости от типа корневой системы и видов растительных корней, у всех до единого корней одинаковое строение.

Корень делится на несколько зон, имеющих собственные определения. Речь о корневом чехлике (калиптре), зоне деления, зоне роста (растяжения), зоне всасывания (поглощения и дифференциации), на которой располагаются корневые волоски, и зоне проведения. Зона роста интересна тем, что в ней происходит разделение клеток корня на ткани, причём формирование проводящих тканей осуществляется отдельно в зоне всасывания и в зоне проведения.

Ещё в зоне роста происходит дифференциация (или разделение) корневых клеток, часть из них становится ризодермой, другая часть — корой, а третья ложится в основание осевого цилиндра.

Ризодермой, или эпиблемой называют покровную ткань, на которой расположено множество молодых корневых окончаний и корневых волосков. Ризодерма принимает активное участие во всасывании микроэлементов из почвы (это происходит в отдельной зоне корня, называемой зоной всасывания), либо этот процесс осуществляется пассивно. В клетках ризодермы есть митохондрии, и их весьма много, поскольку процесс поглощения минеральных веществ требует определённых затрат энергии. Ризодерма, состоящая из нескольких или множества слоёв, называется веламеном, так именуют первичную покровную ткань, сложенную из пустотелых клеток, имеющих тонкие, но одревесневшие оболочки.

Кора корня может иметь экзодерму. Это её опробковевшее (или одревесневшее) внешнее покрытие, приходящее на замену старым клеткам ризодермы после того, как они отмирают. Основную часть корневой коры называют первичной корой. Кора играет важную роль в транзите поглощённых полезных веществ, растворённых в воде, к надземным частям растительных побегов. Ближний (радиальный) транзит осуществляется по направлению от периферии к центру, в сторону осевого центра.

По межклетникам, что вдоль корневой оси, движутся газы, потребляемые растением в процессе дыхания, и активно в этом процессе участвующие, и более того — участвующие в обменных процессах. Поэтому кора достаточно рыхлая. Ткани коры также являются зоной, где создаются метаболиты и происходит накопление запасов минеральных веществ и полезных микроэлементов.

Осевой цилиндр состоит из нескольких тканей. Учёным удалось определить, что в основе лежат проводящая, образовательная и основная ткани. Интересно знать, что корень является единственной частью растения, что развивается эндогенно, то есть, формирование его начинается из внутреннего слоя материнской оси растения. Надземные части растения, от ветвей до листьев, в свою очередь, формируются экзогенно, то есть, не из внутреннего слоя, а из внешнего, коим для растений является кора.

Функции стержневой корневой системы

И стержневой тип корней, и мочковатый имеют в функциональном плане как сходства, так и различия. Оба типа корневых систем существуют для питания растения путём получения и потребления из почвы минеральных веществ и солей, полезных для роста и развития элементов, в том числе присутствующих в водном растворе. Каждая из систем может по-своему копить запасы этих веществ: если в стержневой запасы копятся в главном корне, то в мочковатой запасы накапливают подземные видоизменения побегов (но это справедливо по отношению далеко не ко всем видам, а только к тем, у которых подобные видоизменения есть, например, к картофелю и луку). Для более объёмного поглощения воды корневая система может охватывать большую площадь в почве, и это возможно и у мочковатого типа, и у стержневого — за счёт боковых корней.

Тем не менее, стержневую систему отличает ещё одна функция, которой мочковатая похвастать не может. Эта функция — опорная. Мощный стержень в виде главного корня, способного прорасти на многие метры и даже на десятки метров вглубь почвы, обеспечивает возможность растениям очень крепко держаться в грунте, и это может позволять разным видам хорошо расти вверх, не рискуя упасть на землю под собственным весом, и стойко переносить неблагоприятные погодные условия (например, воздействие порывистого и ураганного ветра), равно как и переживать атаки травоядных живых существ и различного рода вредителей, но при условии, что корневой системе не наносится хоть какой-либо ущерб.

Наконец, главный корень способен вытянуться вплоть до богатых грунтовыми водами слоёв почвы, что могут не встречаться в близких к поверхности слоях. И это позволяет растениям стойко пережить засуху и вообще всякие периоды, сопряжённые с нехваткой воды.

Чем отличается стержневая корневая система от других корневых систем

Две широко распространённые среди растений корневых систем отличаются в нескольких вещах. Мочковатый тип, в отличие от стержневого, хоть и не прорастает слишком глубоко в землю, лучше соприкасается с почвой: с помощью придаточных и боковых корни эта система вступает в более плотный контакт с частицами грунта, и благодаря этому обеспечивается более успешное поглощение из почвы воды вместе с растворёнными в ней микроэлементами (тем более, что наземные растения только так могут впитывать воду, и никак иначе). Мочковатая система способна быстрее и объёмнее впитывать воду. На это влияют и климатические условия.

Важно знать, что растениям с мочковатой корневой системой удобнее развиваться в зонах с повышенной влажностью, в том числе и в увлажнённой почве. Для таких условий стержневые корни непригодны: слишком глубоко проросшие корни в чрезмерно увлажнённой земле начинают гнить, а это неизбежно губит растение. В то же время, растениям с мочковатой системой куда тяжелее выживать в сухих зонах и тех местах, которым свойственны засухи. Если перефразировать, то можно сказать, что растения с мочковатыми корнями куда сильнее зависят от воды, нежели те, что со стержневыми, ведь мочковатой системе дотянуться до водоносных слоёв почвы не получится, в том числе из-за того, что рост мочковатых корней через некоторое время останавливается, и далее они не растут.

С учётом всего этого, весьма парадоксальным воспринимается факт того, что общая длина корней мочковатого типа больше, чем у стержневого, у которого наибольшей длиной может обладать только главный корень, тогда как длина боковых бывает небольшой.

Корни, образующие стержневую корневую систему

Если подытожить ранее обозначенные факты, то можно понять главное из того, что требуется знать о стержневой системе. Это то, что в основе всегда главный (обычно крупного размера) и боковые корни. Придаточным корням тоже есть место: они могут присутстWowать в качестве вспомогательных. А крупный главный корень у определённых видов быть видоизменён и перерасти в корнеплод.

Растения, имеющие стержневую корневую систему

Одним из ключевых отличий растений со стержневым типом корней от растений с мочковатым типом является то, к какому классу растений они принадлежат. По мочковатой системе легче распознать однодольные растения, тогда как по стержневой двудольные (хотя есть и взаимные исключения). Разница между классом двудольных и классом однодольных растениями — в том, как развиваются в семени растительные зародыши.

У зародышей всех цветковых растений (они же покрытосеменные) присутствуют эмбриональные листочки, называемые семядолями. Это — первые листочки будущего саженца. В семенах двудольных растений у зародыша вырастают два таких листочка, а у однодольных, соответственно, один. Иными словами, двудольным для развития нужны две семядоли, а у однодольным достаточно одной. Но на этом различия не заканчиваются.

Если рассматривать поперечные срезы стеблей и стволов растений, то можно заметить особенность проводящих пучков. В двудольных растениях такие пуски имеют кольцеобразное расположение, чего нет у однодольных. К тому же, двудольные имеют ещё одну особую образовательную ткань, называемую камбием, что находится между подкорьем (другое название — луб) и древесиной.

Благодаря камбию стебель или ствол может вторично утолщаться. Именно за счёт камбия у деревьев могут формироваться годичные кольца. Листья двудольных растений имеют сетчатое жилкование, листовые пластинки расчленённые, с зубчатыми или выемчатыми краями, цветки имеют четыре или пять членов (к коим относятся чашелистики, плодолистики, тычинки). А из зародышевого корешка вырастает именно главный корень.

Что же касается примеров того, какие именно растения отличаются стержневой коренной системой, то в первую очередь в качестве примеров можно назвать те растения, у которых главный корень становится корнеплодом, наподобие моркови, свеклы, редьки, сельдерея, редиса, пастернака посевного, дайкона, петрушки, репы, брюквы, ямса и топинамбура. Большая часть этих растений используются в сельском хозяйстве и пригодны в пищу.

Также стержневую систему различают у отдельных видов клевера, у фасоли и гороха, у сорняков наподобие одуванчика и у цветочных растений наподобие разных видов шиповника и разных сортов роз, у люпина, у подсолнечника, у пиона дреWowидного. Среди деревьев стержневая система распространена у берёзы, дуба, ясеня, вяза, рябины, боярышника и других, при этом некоторым из подобных видов свойственна ветвистая система без ярко выраженного главного корня.

Источник: karatu.ru