6. Какие замечания капитан-исправник высказал помещику? 7. Какие изменения произошли с помещиком? 8. О чём капитан-исправник доложил губернскому начальству? 9. Каким образом вернули крестьян в имение помещика? 10.

Как сложилась дальнейшая судьба помещика?

5. Мечтал выписать из Англии разные машины, развести плодовый сад, развести коров, посадить клубнику.

6. Исправник спросил, кто теперь будет платить подати?

7. Помещик начал понимать, что сотворил глупость, постепенно он одичал, перестал говорить.

8. «А как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет невинными занятиями заниматься?»

9. Мужиков собрали, посадили в плетушку и отправили в уезд.

10. Его изловили, помыли и оставили под надзором Сеньки.

Источник: znanija.site

«Секреты Minecraft»: как появились крестьяне

Прежде чем заняться делом, крестьянам пришлось скучать восемь лет.

Майнкрафт 1.14 и 1.15 ! Обновление «Крестьяне и Разбойники» | Майнкрафт Открытия

Последние выпуски юмористического шоу «Секреты Minecraft» были посвящены новым мобам: например, Аллаю из «Дикого обновления». В новом ролике разработчики решили устроить фанатам экскурс в историю и поговорить о мобах, уже введенных в игру — крестьянах.

Крестьян придумали просто для того, чтобы заселить деревни. В 2011 году, когда в Minecraft появились крестьяне, генератор игрового мира уже некоторое время умел создавать поселения, но они пустовали. Выглядело это не очень хорошо, разработчики решили оживить сгенерированные локации с помощью NPC.

Сперва крестьяне не могли вообще ничего — и это было сделано специально. Создавая крестьян, разработчики не хотели, чтобы они хоть как-то влияли на опыт игрока или делали то, что может делать игрок.

Со временем в Mojang решили, что бесполезные крестьяне это скучно: родилась идея дать крестьянам возможность торговать с игроком. Правда, для этого следовало придумать соответствующий интерфейс.

Проблема была в том, что разработчики хотели избежать диалога игрока с крестьянами. Некоторое время в Mojang обкатывали идею с «пузырями», где выводились бы мысли крестьян — как в комиксах, — но в итоге отказались и от нее.

Реализовать такие пузыри оказалось слишком сложно. Кроме того, разработчики не хотели добавлять в кубический мир Minecraft круги, без которых не получится нормальный пузырь.

Был придуман отдельный моб — Странствующий торговец. Товары у него появляются более-менее случайно, но когда в Mojang придумывали торговца, то решили, что он сможет решить три проблемы:

- Игроки смогут купить предметы из биомов, до которых еще не добрались.

- Пацифисты получат доступ к предметам, которые сложно или невозможно получить мирным путем. Например, порох.

- Появится способ выдавать игрокам новые предметы, насчет которых еще не принято окончательное решение о том, как и где они вообще будут получаться.

100 ФАКТОВ — ДЕРЕВНИ

Концепты торговца

Концепты торговца

В итоге жизнь крестьян все-таки наполнили смыслом, но только 2019 году, когда вышло обновление «Деревня и Грабеж»: вместе с ним у жителей деревень появились профессии. До этого апдейта крестьянам пришлось скучать восемь лет.

Источник: wtftime.ru

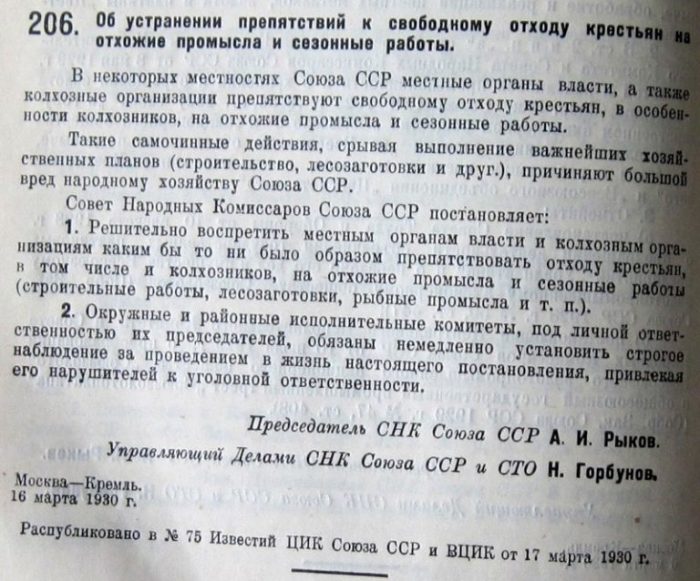

Почему советских крестьян удерживали в деревнях, и для чего это было нужно

Советская агитация вступления в коллективное хозяйство

Как сделать из преуспевающих крестьян дармовую рабочую силу? Для этого требуется вместо индивидуального хозяйства организовать коллективное, закрепить работников на нем пожизненно и назначить уголовную ответственность за невыполнение плана.

Крестьяне в период НЭПа нередко преуспевали и в ведении хозяйства, и в сбыте продукции. Представители этой прослойки общества продавать хлеб по заниженной цене, предлагаемой государством, не собирались — стремились получить достойную оплату своего труда.

Советские колхозницы.

В 1927 году в советские города не поступило необходимое количество продовольствия, так как государство и крестьяне не смогли договориться о цене, и это привело к многочисленным голодным стачкам. Коллективизация стала эффективной мерой, которая позволила поставить на место нелояльное к советским ценностям крестьянство, а кроме того беспрепятственно распоряжаться продовольствием, минуя этап согласования условий сделки.

Почему крестьяне были недовольны

Коллективизация вовсе не была добровольной, этот процесс сопровождался масштабными репрессиями. Но и после его окончания крестьяне не получили каких-либо преимуществ работы в колхозах.

Понятые во дворе крестьянина при поиске хлеба в одном из сёл Гришинского района Донецкой области./Фото: wikipedia.org

Екатеринбургский историк И. Мотревич называет немало факторов в организации колхозной деятельности, которые способствовали деградации деревни. И плохо, и хорошо работающие колхозники получали одинаково мало. В отдельные периоды крестьяне трудились и вовсе без оплаты, лишь за право пользоваться приусадебным участком. Поэтому мотивации работать добросовестно у людей не было. Руководство решило эту проблему, установив минимальное количество трудодней в год.

Колхозники, не выполнившие план, лишались приусадебных участков и несли уголовную ответственность. По приговору суда саботажников и лодырей наказывали исправительно-трудовыми работами в колхозе сроком до полугода, 25 % оплаты трудодней удерживались в пользу государства. В 1948 году был принят указ, в соответствии с которым колхозников, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности и ведущих паразитический образ жизни, могли выселить в отдаленные районы. В ссылку было отправлено более 46 тысяч людей только за последующие 5 лет. Конечно, все что входило в индивидуальное хозяйство этих крестьян, подверглось национализации.

Первым делом нужно сдать определенное количество хлеба государству, остальные задачи — второстепенны.

Колхозная продукция, а также денежные средства от ее реализации распределялись так: сначала выполнялся план по госпоставкам и возвращались семенные ссуды, оплачивалась натурой работа моторно-тракторной стации, заготавливалось зерно для посева и для корма животных на год вперед. Затем формировался фонд помощи для престарелых, нетрудоспособных, семей красноармейцев, сирот, часть продукции выделялась для продажи на колхозном рынке. И только потом оставшееся распределяли на трудодни.

По данным И. Мотревича, в период 30-50-х годов крестьяне за счет натуральных выплат колхозом могли удовлетворить свои потребности только частично — на 50 % по зерну, и лишь на 1-2 % по мясу, молоку, овощам. Ведение индивидуального хозяйства было вопросом выживания.

И. Мотревич пишет, что в колхозах Урала доля продукции, которая предназначалась работникам, составляла 15 % в довоенный период, а во время Wow это значение сократилось до 11 %. Нередко случалось и так, что положенное вознаграждение колхозники не получали в полной мере.

колхозники Ивановской области отправляют семенной фонд в освобожденные районы Смоленской области, 1943 год.

Во время гитлеровской агрессии колхозы фактически превратились в государственные предприятия с абсолютной зависимостью от районного руководства. Отличие было лишь одно — отсутствие государственного финансирования. Важные решения принимались партийными работниками, зачастую не имеющими должной квалификации и дальновидности, но страстно желающими выслужиться перед партийным руководством. А ответственность за невыполнение плана несли крестьяне.

Гарантированный минимум оплаты труда для колхозника начал вводиться лишь в 1959 году, спустя 30 лет после начала коллективизации.

Как крестьян удерживали в деревне

Колхозные трактора.

Одним из следствий коллективизации стало бегство крестьян из деревень в города, особенно крупные, где требовались рабочие руки на индустриальных предприятиях. Но в 1932 году отток людей из села решили остановить. Сотрудников на фабриках и заводов стало достаточно, а продовольствия ощутимо не хватало. Тогда начали выдавать документы, удостоверяющие личность, но не всем, а лишь жителям крупных городов — прежде всего Москвы, Ленинграда, Харькова.

Отсутствие паспорта было безоговорочным основанием для выселения человека из города. Такие чистки регулировали миграцию населения, а также позволяли поддерживать низкий уровень преступности, но что самое важное — уменьшали количество едоков.

Колхозницы на работе.

Список населенных пунктов, подлежащих паспортизации, расширялся. К 1937 году в нем числились не только города, но и рабочие поселки, моторно-тракторные станции, райцентры, все деревни в пределах 100 километров от Москвы и Ленинграда. Но сельские жители других территорий паспорт не получили вплоть до 1974 года. Исключением были крестьяне азиатских и кавказских республик, а также недавно присоединенной Прибалтики.

Для крестьян это означало то, что покинуть колхоз и сменить место жительства невозможно. Попытки нарушения паспортного режима пресекались тюремным заключением. Затем крестьянин возвращался к своим обязанностям, которые пожизненно за ним закреплялись.

Какие существовали способы покинуть деревню и изменить свою судьбу

Сменить работу в колхозе можно было лишь на еще более тяжелый труд — это строительство в северных регионах, лесозаготовки, разработка торфа. Такая возможность выпадала, когда в колхоз приходила разнарядка на рабочую силу, после чего желающие получали разрешительные документы для отъезда, срок их действия ограничивался одним годом. Но некоторым удавалось перезаключать договор с предприятием заново и даже перейти в число постоянных сотрудников.

Копия одного из советских документов.

Служба в армии давала возможность сельским парням уклониться от работы в колхозе с последующим трудоустройством в городе. Также детей спасали от принудительной записи в ряды колхозников, отправляя их учиться в фабрично-заводские заведения. Важно, чтобы учеба началась до наступления 16 лет, в противном случае была высокая вероятность, что после учебы подростка могли вернуть в родное село и лишить всяких перспектив на другую судьбу.

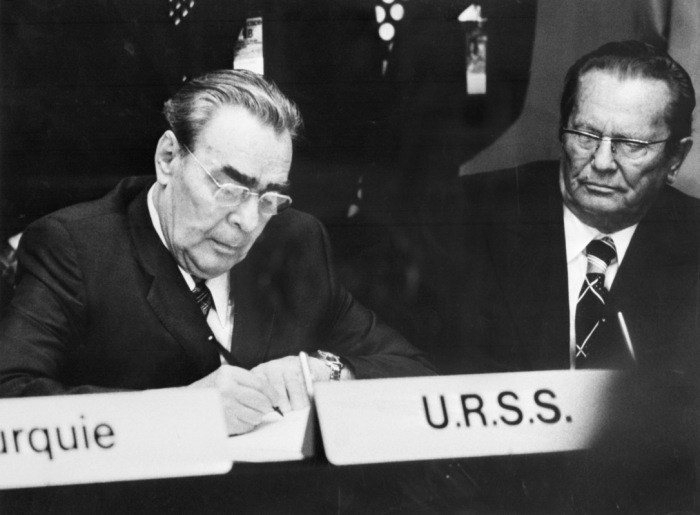

Л. Брежнев на Совещании безопасности (Хельсинки) 1975 год подписался под обязательством обеспечить гражданам СССР свободу передвижения.

Положение крестьянства не изменилось и после смерти Сталина, в 1967 году предложение председателя Совмина СССР Д. Полянского о выдаче паспортов сельским жителям было отвергнуто. Советское руководство справедливо опасалось, что, если дать крестьянам право выбора, то дешевое продовольствие получать впредь не удастся. Только во время правления Брежнева более 60 миллионов советских граждан, проживающих в селах, смогли получить паспорт. Однако существующий порядок принятия их на работу вне колхоза сохранялся — без специальных справок это было невозможно.

Огромный интерес вызывают сегодня и фотографии, оказывающие жизнь в Советском Союзе в 30-х — начале 40-х годах .

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru